| 2025�N3��24���i���j |

| �C�����A���C�����s���܂��� |

|

�@���̓��́A�C�����ł��B�����ɂ́A�s���Ă����u�͂��ҁ[�ӂꂠ���^�C���v�̂��Ƃ�u�w�K���\��v�ȂǁA���̂P�N�̕��݂�U��Ԃ�܂����B�����āA�t�x�݂����S���ɉ߂������Ƃ��Ăъ|�����܂����B

�@���̌�ɂ́A���N�x���������ē]�A�ސE���鋳�E���̗��C�������{���܂����B�ꏏ�ɉ̂��Ō�̍Z�̂́A��w�A���ɋ����n���Ă����悤�Ɋ������܂����B

�@�{�N�x���A�{�Z����ւ̂������A�����͂����������A���肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

|

| 2025�N3��21���i���j |

| ���̖̂ڂ݂��c��݁A�Ԃ����܂��Ă��܂��� |

|

�@����A���Ǝ����I���A�T�N�����ʊw���c�̒��S�ƂȂ��Ă̓o�Z���n�܂�܂����B

�@��N�x111�N�ڂ��L�O���ĐA�����ꂽ�T�N���̖B���̉ԉ肪�A���悢��Ԃ����܂��Ă��܂����B�V����1�N���n�܂낤�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2025�N3��19���i���j |

| ���Ǝ����s���܂��� |

|

�@���̓��A�w�Z�]�c���̊F���܁A�ی�҂̊F���܂ɂ���Ȃ����������A�����Ɂu�ߘa�U�N�x�@���Ǝ��v�����s���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���Ɛ����ْ������Ȃ�����A��������ƑO�������؏������p�ɁA���Ƃ����тƐV���Ȑ����ւ̊��҂��������܂����B

|

|

|

|

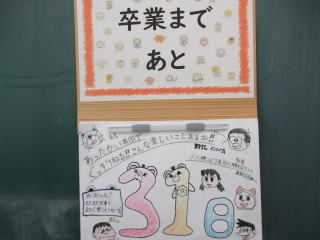

| 2025�N3��18���i�j |

| ���Ǝ��̏������s���܂��� |

|

�@���̓��́A�����̑��Ǝ��������T���A���ƂȂ�̈�فA�T���ɂȂ鋳���̐������s���܂����B���̍�Ƃ𒆐S�ɂȂ��ĒS�����̂́A�ݍZ����\�ƂȂ錻�T�N���ł��B

�@�u���̃C�X�A�܂��A������Ƃ���Ă��I�v

�@�u�P�N��ɂ́A��������������o���Ă��炤���ƂɂȂ�ˁc�v

�@���ԂƋ��͂��č�Ƃ�i�߂Ȃ���A�������A�u�ō��w�N�v�ւ̎��o��������Ă����l�q�ł����B

|

|

|

|

| 2025�N3��14���i���j |

| �U�N���𑗂�����܂��� |

|

�@���̓��A�S�Z�������A�̈�قɏW���A���Ƃ�����U�N�����͂�Łu�U�N���𑗂��v���J�Â��܂����B���̓s���ŁA�P�N�`�S�N�́A���Ǝ��ɎQ�����邱�Ƃ��ł��܂���B

�@���ꂼ��̊w�N���ƂɁA�U�N���Ɍ������u�o�����v�\���܂����B���̂��ƂŁA���Ƃ��j���C�����A���ӂ̋C��������݂܂��B�U�N���́A�V�����ւ̊�]�������Ƃ��ł���悤�ɂ��Ă��܂��B.

|

|

|

|

| 2025�N3��13���i�j |

| �U�N���ɑ���A�h�{���@�Ɨ{�싳�@����̃v���[���g�ł� |

|

�@���̓��A���Ƃ��ԋ߂ɍT�����U�N���ɁA�h�{���@�Ɨ{�싳�@����̃v���[���g����n����܂����B�h�{���@����́A�u���H�̌������V�s�v�Ɓu�f�U�[�g�̂ӂ��ł�����������v�A�{�싳�@����́u�ی�������̑��Ə؏��v�̃v���[���g�ł��B

�@�h�{���@�́A����܂łɂ��q�ǂ���������l�C�̌����̃��V�s��q�˂��āA�����Ă����邱�Ƃ������������ł��B���ЁA���ƒ�ōČ������Ă��������B

�@�{�싳�@�̃v���[���g�ɂ́A���w�����炱��܂łɐL�т��g�����̒����̃��{�������Ă��܂��B�q�ǂ������́A�傫���������܂����B

|

|

|

|

| 2025�N3��12���i���j |

| �P�N���̋����ɊԎd��J�[�e�����ݒu����܂��� |

|

�@�P�N���̋����ɁA�V���ɊԎd��̂��߂̃J�[�e�����ݒu����܂����B���ꂩ��́A��w�N�ł����Ă��A�̈玞���ɒj����������Ē��ւ����ł���悤�ɂȂ�܂��B

�@�ݒu���ꂽ�J�[�e���́A�㕔�Ƀ��b�V�����t���Ă��āA�̌����̐S�z���Ȃ������ł��B�u�͂��܂�A�͂��܂�[�v�Ƃ������V�т̃J�[�e���ɂ��g�������ł��B

|

|

|

|

| 2025�N3��11���i�j |

| ���Ǝ��̗��K�����Ă��܂� |

|

�@�U�N���́A���Ƃ̂��̓����}������܂ŁA���ƂT��o�Z���邾���ƂȂ�܂����B�̈�قł͎��̗��K���n�܂��Ă��܂��B

�@�����̏����Ăъ|���A�̗̂��K��ʂ��A���ƂɌ����Ă̋C�����𐮂��Ă��܂��B���̂��ƂŁA���w�ł���Ɍ��サ�悤�Ƃ������ӂƊ�]�������Ƃ��ł���悤�ɂ��܂��B

|

|

|

|

| 2025�N3��10���i���j |

| �V�����h�m�f�t���b�O���Љ�܂��� |

|

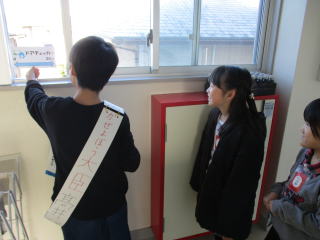

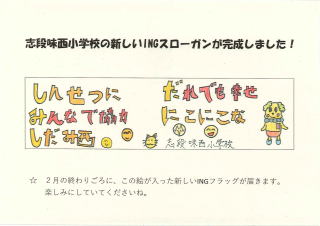

�@����A���É��s�̎q�ǂ����������삵���V�����u�h�m�f�t���b�O�v���͂��A���̓��A�������������������̏�Ŕ�I���܂����B�u�h�m�f�v�́u�h�v�́A�u�����߁v�A�u�m�v�́A�u���Ȃ��A�����Ȃ��A�����Ȃ��v�A�f�́u�w�Z�v�ł��B

�u�D���������{���̋������v

�u�w���v�H�x���̈ꌾ�ŗD�����q�[���[�v

�@�����āA�u���Ɂ@����ł��K���@�݂�Ȃŋ��́@�ɂ��ɂ��ȁ@�u�i�����v�I

�@�u�h�m�f�t���b�O�v�ɂ́A���É��s�̎q�ǂ������́u�����߂������Ȃ��v�Ƃ������ӁA�u�����߂̂Ȃ��w�Z�v�ւ̊肢�����߂��Ă��܂��B�ی����O�̌f���ɐݒu���Ă��܂��B���Z�����ꂽ�ۂɂ́A����A��������肭�������B

|

|

|

|

| 2025�N3��7���i���j |

| ��ʈ��S���ӂ̉����܂��� |

|

�@���̓��A��ʈ��S���Ӊ���s���܂����B�o���Z�ł����b�ɂȂ��Ă����ʎw���������{�����e�B�A�̕��ɑ��Ċ��ӂ̋C������`�����ł��B

�@�S�s�ŁA����1�N�Ō�ʎ��̂ɑ������������k�́A60�l�i2�������݁j�B��N�x�̂��̎�����肷�ł�19�l�����Ȃ��Ă���Ƃ̂��Ƃł��B

�u��ʈ��S�v�́A���E���A�ی�҂̊F�l�A�n��̕��̋����肢�ł��B3���W���i�y�j�ɂ͂X�����A�u�i�������w�ZPTA����Â���q�u�i�������ǂ��~���[�W�A���v���W�F�N�g�r����I�ڎ�����ʈ��S�������{�Z�A�^����ɂĊJ�Â���܂��B

|

|

|

|

| 2025�N3��6���i�j |

| ���c��E���n�w�����s���܂��� |

|

�@���̓��A�ʊw���c����s���܂����B

�@�܂��A3�w���̔��ȂƂ��āA�W���E�o�Z�����̊m�F��������A�W���ꏊ�ƒʊw�H�̗l�q�ɂ��ĐU��Ԃ����肵�܂����B

�@���ɁA�S�����鋳�E���ƌ��n�ɕ����A�V������̐V�����o�Z�ǁA�W���A�o���̎����A�W���ꏊ�ɂ��Ċm�F�����܂����B

�@���悢��A����܂ł��10���J�艺���������ł̓o�Z���n�܂�܂��B�ی�҂̊F�l�ɂ�����܂��ẮA�\�Ȍ���u�����v�ɂ��Q�����������A���S�ȓo�Z�̂��߂̎x�������肢�������܂��B

|

|

|

|

| 2025�N3��5���i���j |

| �S�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@���̓��A�S�N��JR�A���m��S���ɖ��S���ː������p���ŁA�{�N�x�Ō�̍Z�O�w�K�ɏo�|���܂����B�s����́A���ˎs�́u�m�x���e�B�E���ǂ��n���فv�ł��B

�@�u�Z�g�E�m�x���e�B�v�Ƃ́A�u�����퐻�̒u���v�̂��ƁB���̋Z�p�╶�������w�E�̌��ł���{�݂ł��B�s���A��ɂ́A�X���݂̎U������Ȃ���A1000�N�ȏ���̂��瓩����Y���Ă����A�q�Ƃ̂܂��̕��͋C����������Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2025�N3��4���i�j |

| �U�N���ɉh�{���@���h�{�w�����s���܂��� |

|

�@���Ƃ��ԋ߂ɍT�����U�N���́A���H���c��10��Ƃ��������ƂȂ�܂����B���̓��͉h�{���@�ɂ��A�Ō�̉h�{�w���B�e�[�}�́u���w���̐H�����l���悤�v�ł��B

�@�u�H��������Ƃ��ɂǂ�Ȃ��Ƃ��l���܂����H�v�D�݁A�ʁA�h�{�ɂ���ǂ�A���i�A�{�A���c�u�l���邱�Ƃ���������I�v�q�ǂ������́A�A�v���ł̌����쐬�Ɏl�ꔪ��ł��B

�@�u���w���ɂȂ�����A�����ŐH�����l����@������܂��B��H�łȂ�Ƃ����悤�Ƃ��Ȃ��Ă��A����A��T�ԂƂ����������܂�ōl����Ƃ悢�ł���v�Ɖh�{���@�B�q�ǂ������́A��������O�ɂ͂����Ă���悤�ł����B

|

|

|

|

| 2025�N3��3���i���j |

| �������O��ی����O�̓W�����R���d�l�ɕς��܂��� |

|

|

|

| 2025�N2��27���i�j |

| �U�N�������w�Z�̃X�N�[���J�E���Z���[�ɂ��S�̎��Ƃ��܂��� |

|

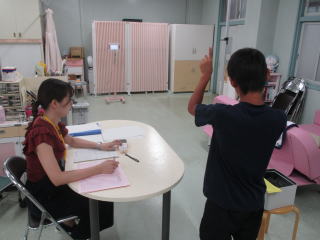

�@���̓��́A�U�N�����A�q�ǂ������ψ���ɂ��u�S�̎��Ɓv���܂����B�e�[�}�́A�u���w���ɂȂ�����c��v�ł��B

�@�u���w���ɂȂ�����A����Ɛ��w���撣��܂��v�i�p�`�p�`�p�`�p�`�c�I�j

�@���ƒ��ՂŁA�݂��̔��\�ɔ���𑗂荇����܂������R�[�i�[���͂��܂�܂����B

�@�u���w�̃N���X���y���݂ł��I�v�i�p�`�p�`�p�`�p�`�c�I�I�j

�@�u�s���Ȃ��Ƃ݂͌��Ɏ~�߁A�������Ƃ��ɂ͒N���ɑ��k����Ƃ悢�ł���v�ƃJ�E���Z���[�̒��c����B���w�Z�ɍs���Ă��A�����ɘb���Ă��炦�����ł��B

|

|

|

|

| 2025�N2��25���i�j |

| �U�N�������Ǝ��̗��K�����Ă��܂� |

|

�@�U�N�������y�Ȃ̎��ƂŎ��g�̂́A���Ǝ��̒�ԁu�������̓��Ɂv�ł����B���������̒��� �R�Ȃ݂͖G���ā@�y���ȋ�̉ʂĂ܂ł��c �N�͔�ї��c�H�c

�@���̓��݂͌����܂��A�T��T��̂��Ă���l�q�ł��B

�@���ꂩ��A�͈̂�l��l�̐����n�������āA�ЂƂɂȂ��Ă����܂��B�U�N���́A���Ƃ̂��̓����}������܂ŁA����15��o�Z���邾���ƂȂ�܂����B

|

|

|

|

| 2025�N2��21���i���j |

| ���Ȃ̎��Ƃ̗l�q�ł� |

|

�@���̓��́A4�N�������ȁu��������ς��鐅�v�ŁA�����E�ώ@���s���܂����B�e�[�}�́A�u�����������Ă���Ƃ��ɏo�Ă���A�͉����v�ł��B

�@���M���́A�u�����p�K�X�����v�ł��B���ʂ��炢���邱�Ƃ�b�������A�u�A�́w�����C�x�v�u�₦��ƌ��̐��ɖ߂�v�u���C�͐����C����₳��Đ��̗��ɂȂ������́v�Ƃ������Ƃ𑨂��邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2025�N2��20���i�j |

| ���ʃ��j���[�̋��H������܂��� |

|

�@���̓��̌����ɂ́A�u���Ȃ��܂Ԃ��v�Ɓu�ȂȂ̂����������v�A�u�����߂�`�v�������Ă��܂����B�U�N�O�̕���30�N����n�܂����u���������I�Ȃ���߂��v�̓��ʃ��j���[�ł��B

�@���̓��́u���͂�v�́A���ɂ₳�����u�L�@�_�Ɓv�ō�����`���z�n��̂��Ăł����B��ʂ̔_�앨����Ԃ��|�����Ă��邨�Ăł��B

�@�����āA���Ȃ��ɂ́A�@��̂ǂ̔S�����������āA�ۂ�E�C���X����̂����r�^�~���`�A���ɂ����̂�����r�^�~��B1�Ȃǂ̉h�{�f���܂܂�Ă��܂��B�u�����ȍ����C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂ŁA�悭����ŐH�ׂ܂��傤�v�Ƃ����Ăъ|�����A�݂�ȂŔ����������������܂����B

|

|

|

|

| 2025�N2��20���i�j |

| �S�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

�@���̓��́A4�N�����A�J�E���Z���[�̒��c����ƃ\�[�V�������[�J�[�̉��䂳��ɂ��R��ڂƂȂ�u�S�̎��Ɓv���܂����B

�@�Ⴆ�u�h�b�W�{�[�������悤�I�v�ƕ����āA�u���ꂵ���v�l������A�u���A�ǂ����悤�v�Ƃ����l�����܂��B�ǂ��炪�悢�A�������c�Ƃ������Ƃ͂���܂���B�����o�����ł��l�ɂ���Ċ��������Ⴂ�܂��B

�@�u���܂��G�v���ŁA�Ⴄ���������邱�ƂɋC�t���̌��������q�ǂ������ɁA���c����͎��̂悤�ɌĂъ|���܂����B

�@�u������������Ƃ��́A�N���ɑ��k���܂��傤�B�ʂ̌����������Ă��������A�|�W�e�B�u�Ȃ��̂������Ă��邩������܂���v

|

|

|

|

| 2025�N2��19���i���j |

| ���N�x�Ō�̎��ƎQ�ς�����܂��� |

|

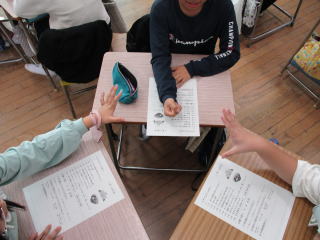

�@���T�́A���ꂼ��̊w�N�Ŗ{�N�x�Ō�̎��ƎQ�ρA���k����s���Ă��܂��B

�@�R�N���̈�̊w���ł́A�����u�悭�l���Ęb�������v�ŁA�u�w�������Ƃ��߁x�̕���̂��߂͖������Ă��邩�H�v���e�[�}�ɘb���������Ƃ��s���܂����B

�@�u�������Ă���B�������́A�S�[�����Ă���Q��悩�����̂ɁB���f��������v

�@�u�������Ă��܂���B���������Ƃ͌����Ȃ�����ł��v

�@���l���̃O���[�v�ŁA���邢�́A�w���S�̂Ɍ����āB����ɂ��̓��́A���O���̂������̕��Ɍ����āI�ǂ̊w���ł��A�|���Ă������\�̗͂𑶕��ɔ������Ċ���p�������܂��B

|

|

|

|

| 2025�N2��18���i�j |

| �h���l�b�g�̍H�������܂��� |

|

�@���̓��A����t�߂ŁA�j�����Ă����h���l�b�g�̎��ւ��H�����s���܂����B�{�N�x�́A�v�[���̔r���{�ݑ�����k�Z�ɂP�K���K���X�̖h�Ύd�l���Ȃǂ̍H����i�߂Ă��܂����B

�@���X�̊��������A�q�ǂ������̂����̖h�~�A���S�m�ۂɂȂ����Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2025�N2��17���i���j |

| ���N�x�Ō�̃N���u����������܂��� |

|

�@���̓��́A�N���u�����̖{�N�x�ŏI���B�I�Z���E�����E�J�[�h�N���u�Q�[���N���u�̃I�Z�������킪�A�a���̌����ȕ��͋C�̒��łƂ�s���܂����B

�@�ʂ̋����̑��ړI�X�|�[�c�N���u�ł́A�V�������g���đ��Ɗԋ߂̂U�N�����j���Ă��܂��B���D�̏W�������炱���A�����o�����a�₩�����A�N���u�����ɂ͂���܂��B

|

|

|

|

| 2025�N2��17���i���j |

| �T�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

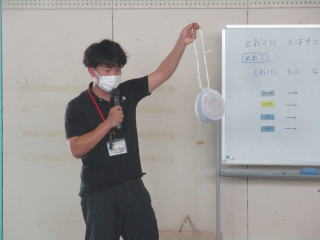

�@���̓��́A�T�N�����g�����L�����A�i�r�Q�[�^�[���{����̃L�����A�^�C���u�d�����ĉ��H�v�̎��Ƃ��܂����B

�@�u�������A�N���d�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����A���̒��͂ǂ��Ȃ��Ă��܂��ł��傤�H�v

�@���{����̖₢�|�����A�q�ǂ������͍l�����݂܂����B

�@�u���オ�~�܂�H�v

�@�u�܂��A�����~�܂��āA�①�ɂ̒�������ۂɂȂ��c�v

�@�_�Ƃ̎d���A�����ԍH��œ����l�A�����āA���e�t�B���낢��Ȏd�����Ȃ��Ȃ�����ǂ��Ȃ邩���l���āA�d���̑�������߂܂����B

|

|

|

|

| 2025�N2��14���i���j |

| �Z���̗l�q�ł� |

|

�@���̓��A�Z��ł́A�S�N������㊒��т̘A���L�^�̍X�V�ɒ�������Ă��܂����B

�@���ڎ��O�̉Ԓd�ɐA���Ă������X�C�Z���̉Ԃ��炫�n�߁A����߂��ɕ���ł���R���Ԃɂ��A���W���������V�тɗ���悤�ɂȂ�܂����B2�������B�t�̑����͊m���ɁA�������ɋ߂Â��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2025�N2��13���i�j |

| �̈�ψ���̊��W�����܂��� |

|

�@���܂ō~���Ă����J���オ��A����n�������̓��A�^����ł́A�x�ݎ��Ԃɑ̈�ψ���̊��u�����ۂ������I�S�Z�L�^��v���J�Â���܂����B

�@1���i���w�N�j�A1�����i�ᒆ�w�N�j�Ƃ����������ԓ��ɁA������̈�ψ��̂����u�����ہv�����{���邩�B�S�Z�ʼn��{�̂����ۂ���邱�Ƃ��ł��������W�v���܂��B

�@���炩���������ɏƂ炳��āA�q�ǂ����������C�����ς��ɋ삯���p�͋P���Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2025�N2��12���i���j |

| ���H�̐V���j���[�̒���������܂��� |

|

�@���̓��̌����́A�u���t���ς��܂����[�����v�Ɓu�g�������v�A�u�����v�ł����B

�@�u�g�������v�́A�g�������쓤���ɂ��ȕ����܂Ԃ����q�ǂ���������D���Ȗ��ł��B�����āA�V���j���[�́u���t���ς��܂����[�����v�̃X�[�v�́A�ϊ����Ƃނ낯����̍��킹�o�`�Ŏd�グ���{�i�h�B�ʂ̊��ŁA�����Əݖ��A���A�݂��Ő������u�����炽�܂��v���Y�����Ă��܂��B

�@�V���j���[�́A�{�Z�łƂ�ꂽ�A���P�[�g�����Ƃɒ���������A����̒�ԃ��j���[�ւƈ���Ă����܂��B

|

|

|

|

| 2025�N2��10���i���j |

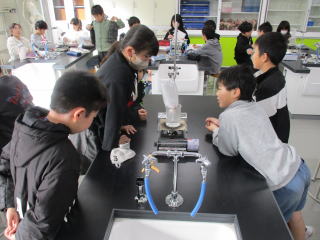

| �R�N���ƂT�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

�@���̓��́A�T�N�̊w���Łu�S�̎��Ɓv���s���܂����B�u�����A�R�̒��ŌՂɂ�������A�ǂ�ȋC�����ł��傤�v�u�����A�w�|���x�Ƃ��������̋C�����ɋC�t���Ȃ�������A���̐l�͂����Ƃ����Ƀs���`�ɂ�������ł��傤�v�u�l�K�e�B�u�Ȋ���������͐���܂��B���������Ď����̋C�����ɖڂ������܂��傤�v�J�E���Z���[���c����̌Ăъ|�����A�q�ǂ������͖ڂ���Ē����A�Â��ɂ��ȂÂ��Ă��܂����B

�@�܂��A�R�N�́A�������s�������ی�Z���^�[����w�|���̊F��������������āA�u�̂̓���̌��v�̎��Ƃ��s���܂����B�H���ɂ��ЂA�����c�B�_���ł́A���ł������Ŏg���Ă��铹��ɂӂ�A�����������܂����B

|

|

|

|

| 2025�N2��7���i���j |

| �Ⴊ�~��܂��� |

|

�@���{�e�n���������C�������Ă��܂��B���É��s�ł��k�ɂ���{�Z�ł́A�n�ƑO�ɋ��E�����ʊw�H�̕������̐Ⴉ�����s���܂����B��������Ă��A���A�͓��������Ă���ӏ�������܂��B�ی�҂̊F�l�ƒn��̈���ł��鋳�E���ŋ������āA�q�ǂ������̈��S�����߂Ă����܂��傤�B

�@���̓��́A������g�̍Z�O�w�K�ł��B�h�ɂ���ړI�n�Ɍ����A�Ⴉ�������������������������݂��߂�悤�ɂ��āA�ӋC�g�X�Əo�����܂����B

|

|

|

|

| 2025�N2��6���i�j |

| �P�N���̐}�H�̊w�K�̗l�q�ł� |

|

�@���̓��A�s��ꂽ�P�N���̐}��H��Ȃ̎��Ƃ́A�u�����܂����̂����Ȃ����܁v�ł����B��l��l������ł������L�����N�^�[���A�����̂��낢��ȁu�����܁v�ɔz�u���āA�^�u���b�g�ŎB�e�����܂��B

�@�u�搶�A���킢���B��܂����v

�@�u�������ˁB�B��Ƃ��ɂ́A�N���̎ʐ^�▼�O���f�荞�܂Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�ˁv

�@�^�u���b�g�̎g�p�ɍۂ��ẮA���������̎��_��������Ďw�����Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2025�N2��4���i�j |

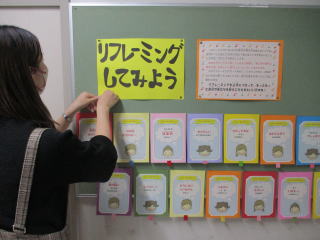

| �ی����̌f�����Q���d�l�ɂȂ�܂��� |

|

�@��̏�ł͏t�B����ł��A�܂��܂��������������܂��B�w�Z�ł́A�C���t���G���U��R���i�E�C���X�A�ݒ����ׂȂǂɑ��āA��A���C��O�ꂵ��𑱂��Ă��܂��B

�@�ی����ł́A�����ƂɃe�[�}�ɂ������f�������āA�q�ǂ������ƌ��N�ȉ߂������ɂ��čl����悤�ɂ��Ă��܂��B

�@�Q���̃e�[�}�́u�S�̌��N�ɂ��čl���悤�v�ł��B�u���Ȃ����}�C�i�X�Ɏv���Ă��邻�̐��i���A�l�����〈����ς����(���t���[�~���O��)�A�����ɕς��܂��I�v�Ɨ{�싳�@�B���t���[�~���O�����ɂ����A������F�B������ɍD���ɂȂ��Ƃ悢�Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2025�N2��3���i���j |

| �O����̎��ƂŔ��\���s���܂��� |

|

�@���̓��̂U�N���̊O������Ƃ́A�u���w�Z�̈�Ԃ̎v���o��`���������v�̔��\��ʂł����B�厖�ɂ��������Ƃ́geye contact�h�Ɓgclear voice�h�A�����āA�gspeed�h�ł��B�Z���F�B���m�̗��K�̌�́A���悢��{�Ԃł��B

�@�gMy�@best memory is�@School study�@presentation day.�h�gIt was fun!�h

�@�u��c���A�w�K���\����I�v

�@���̓��̓}�C�P���̑���ɖK��Ă����t�F�~�A�搶�̖₢�ɂ��A�܂������ɕԓ����Ă��āA�����������������܂����B

|

|

|

|

| 2025�N1��31���i���j |

| �U�N�������ۗ����̏o�����Ƃ��܂��� |

|

�@6�N�����A���_�搶�����ۗ�������̎��ƁE�R��ڂ��܂����B��̃O���[�v����̍��Ƃ��āA�o�i�i��V���c�Ȃǐ��Y���A���E��s�ɔ�������Ă��炤�B�ł��A�����i���j���d���ꂽ��A����i�͂��݁j���肽������Ȃ��Ɓc�B�|�����Θb�̗͂ő����ƌ������Ȃ���A�s�����Ȑ��E�̌���ɂ��čl���܂����B

�����ɂ́A���Ƃ܂ł̃J�E���g�_�E���̃J�����_�[���f������Ă��܂����B1���������ƂȂ�A����30��قǓo�Z������A���ƂƂȂ�6�N���B���������ɂ��Đ������Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2025�N1��30���i�j |

| �V��̈��S�_�����s���Ă��܂� |

|

�@����A�s��������{�݉ۂ̕��ɂ��z�����������A�V��̏�_�����Ă��������܂����B

�@�s�̊w�Z�ł́A����I�ɋƎ҂ɂ��l�X�Ȏ{�ݓ_�����s���Ă��āA�K�v�ɉ����Ďs�̒S���̕��ɒ��ځA�̊m�F�����Ă�����Ă��܂��B

�@�s�̊�����ĂȂ��ӏ�������A�ꕔ���ꎞ�I�Ɂu�g�p��~�v�ɂ��āA���C��ɊJ��������悤�ɂ��Ă��܂��B

|

|

|

|

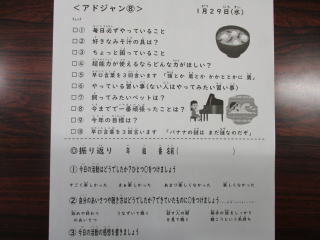

| 2025�N1��29���i���j |

| ���T���j���̋��H��ɂ͂��ҁ[�ӂꂠ���^�C�����s���Ă��܂� |

|

�@���̓��̋��H��́u�͂҂ӂ�v�́A�A�h�W�����ł��B�����̍��v�̈ꌅ�ɇD���o����A�������t�O��u���Ƃ��@���Ƃ��@�����Ɓ@�Ƃ��Ɂ@��v�������܂��B�I���o����A�������t�O��u�o�i�i�̓�́@�܂��@��Ȃ̂����I�v�������܂��B

�@�����āA���̓��͇B���o���O���[�v�́A�u�i�������j������ƍ����Ă��邱�Ɓv�����������悤�ɂ��܂����B

�@�@���m�����w�u�t�̐[������搶�́u�N���X��c�Z�~�i�[�v�Ŏ��̂悤�ɂ���������Ă��܂��B�c�u�l�͒����ő��h����A�Z���ň������v���Č��t������܂��B�u�����Ă��邱�Ɓv��u���Ȃ��Ɓv�A�u�Z���v���������ƂŁA���ԂɁu�����Ă��������v���Ďv���Ă��炦�邱�Ƃ�����B�Z�������邩��A���[���l�ƂȂ���܂��B�c

�@�u�͂҂ӂ�v���A�q�ǂ������̂Ȃ���Ɉ���Ă����Ƃ悢�ł��B

|

|

|

|

| 2025�N1��28���i�j |

| �R�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

�@�R�N�������h���̕����}���A���h�̎d���ɂ��Ă̂��b���f���܂����B���J�R������R���h���́A�s�Ɉ�䂵���Ȃ��A��ʂ̃^���N�ԂU�䕪�̐����^�Ԃ��Ƃ��ł������Ȏԗ��u�����ԁv���z������A�R�Ύ��ɔ����Ă��邻���ł��B

�@�܂��A���b�̒��ŁA�����������ɍs�����Ƃ��ł���悤�ɁA������30�b�Ŗh�Έ߂����铮��������Ă��������܂����B�����āA�q�ǂ��������f������������̌��������Ă��������܂����B

|

|

|

|

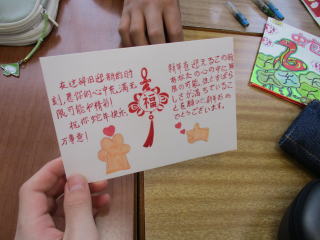

| 2025�N1��28���i�j |

| �𗬂����Ă��钆���̏��w�Z���瑡�蕨���͂��܂��� |

|

�@�𗬑���̓싞�s�����Ώ��w�Z����A�{�Z�U�N���ɏt�߂��j���J�[�h���͂��܂����B�J�[�h�ɂ́A�F�N�₩�ȃ����^����w�r�̃C���X�g�̂ق��ɒ������p��A���{���p�����l�X�ȃ��b�Z�[�W�������Ă��܂����B

�@6�N���́A�C���z���ē͂���ꂽ�J�[�h����ɂ��ĕ����Ă��܂����B�����āA�^�u���b�g�̖|��A�v�����g���ēY����ꂽ���b�Z�[�W��ǂݏグ�Ă��܂����B

�@�u���̂ւт͏j���������炵�܂��B���Ȃ������N�ōK���ł���܂��悤�Ɂc�����āI�v�U�N���́A�����ɍs���I�����C���𗬉�Ɍ����āA�h�L�h�L�ƃ��N���N�����߂Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2025�N1��27���i���j |

| �N���u����������܂��� |

|

�@���̓��A�R�N�����U�����܂Ŏc��A�u�N���u���w��v�ɎQ�����܂����B�N���u�����́A�u�w�N�E�w���Ȃǂ̘g���č��ꂽ�����E���k�̓��D�O���[�v���A���ʂ̋�����S��Nj����čs�������I�Ȋ����v�Ƃ���Ă��܂��B

�@�{�N�x�́A�X�|�[�c�N���u��C���X�g�N���u�̂悤�Ȓ�Ԃ̂ق��ɁA�]�g���N���u����㗷�s�N���u������܂��B�ʐ^�́A���ړI�X�|�[�c�N���u�́u�I�Z���v�ł��B�q�ǂ������̋�����S�����l�ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2025�N1��27���i���j |

| �P�N�������g�������܂��� |

|

�@�P�N�����^����Ŋ����B���̓��͐����ȁu�����ł����ڂ��v�̊w�K�ŁA�u�������v�ɒ���ł��B�����āA����͏����l�Ƀy�A�Ŋ��������Ă���U�N�����ĂсA�ꏏ�ɑ����Ă��炢�܂����B

�@�u���������A�������Ă����v����v�u�ق�A���āI�������Ă����v

�@���͂U�N���́A�������P�N���̂Ƃ��ɓ����̂U�N�ɑ������������Ă�����Ă��܂��B�D�������|���̂������ŁA���̓��́A�N��l�A���𗍂߂��ɑ��������ł��܂����B

|

|

|

|

| 2025�N1��24���i���j |

| �U�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@���̓��A�U�N�����݂���o�X�Ō��������̂́A���̏d�v������14�_���܂߂�60�ȏ�̌��z�����蕨������u�����ف@�������v�ł��B

�@�U�N���́A���n�Ŗ�������̋�C���������ς��ɋz������ł��܂����B�܂��A�p�ӂ����̌���������g���ăX�^���v�����[�ɎQ��������A�u�����K�C�h�v�̃C�}�[�V�u�^�i�v���^�C�v�j�̃K�C�h�c�A�[�̐��E�ɐZ���āA�K�C�h�̘b�ɕ����������肵�܂����B

�@�����̋M�d�ȕ�����Y���A�ߘa�̂��ĂȂ��Ŗ����ɂȂ��l�X�̓w�͂ɒ��ɂӂ�邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2025�N1��23���i�j |

| �𗬂����Ă��钆���̏��w�Z����A���蕨���͂��܂��� |

|

�@�P��29���ƂȂ鍡�N�̏t�߂�O�ɁA�싞�s����t�߂̏��肪�͂��܂����B�t�߂Ƃ͋������c����̂��������Ӗ����܂��B�����ł͂��̏t�߂�1�N�ōł��d�v�ȏj�Փ��Ƃ���Ă���A�V��̂������i1��1���j��������ɏj���܂��B

�@�܂��A�{�Z6�N������N���A�N�����o���^�C�~���O�ő������p��́u���ȏЉ�J�[�h�v���A�𗬂���싞�s�����Ώ��ɓ͂��A�����Ώ��w�Z��������̏t�߂̃^�C�~���O�ŁA�J�[�h�𑗕t�����Ƃ̂��Ƃł��B

�@�������ɂ́A6�N�����݂��ɃJ�[�h����ɂ��āA�u�I�����C���𗬉�v���s���\��ł��B

|

|

|

|

| 2025�N1��21���i�j |

| ����̉��A���C�悭�̈�Ȃ̊w�K���s���Ă��܂� |

|

�@���̎����A�T�N�����̈�ȂŒ��킵�Ă��鋣�Z�́A�u�^�O���O�r�[�v�ł��B���ɕt�����u�^�O�v�������ƁA���̏ꂩ�瓮�����A�p�X�����ł��Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�u�i�{�[�����j���炦��ꏊ�ɓ����āI�v

�@�u�͂��I�������I�v

�@��N�ň�ԁA�����ƌ����邱�̎����B���̓��͒g���ȓ��������~�蒍���A���C�ɉ^������삯���q�ǂ��������Ƃ炵�Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2025�N1��20���i���j |

| ��������Ŕ��P���̘b������܂��� |

|

�@���̓��́A��������ŁA��T�s�������P���ɂӂ�A�Z���u�b���s���܂����B

�@�u�P�������킢�A���₾�Ȃ��Ɗ����Ă����l������ł��傤�B�ł��A�P�������킢�Ɗ�����l�́A�P����^���ɍl���āA�Q�����Ă���l���Ǝv���܂��B�܂�A���킢�q�́w�����q�x���Ǝv���܂��v

�@�n�k�A���A�Ύ��A�䕗�A��J�c��ʎ��́A�s�R�ҁc�B�������̎��肩��|�����̂���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͂���܂���B

�@�u�搶�����������B�݂�Ȃŗ͂����킹�āA�����w�Z�A�����n��������Ă����܂��傤�v�Ƃ����Ăъ|�����A�q�ǂ������͐^���ȕ\��Œ����Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2025�N1��17���i���j |

| �������ł����A�q�ǂ������͌��C�ɗV��ł��܂� |

|

�@���̎����A�P�N�����^����Ŋ����������Ă��܂��B�����ȁu�����ł����ڂ��v�̊w�K�ŁA��l��l�����R�b�v�ł��������Ԃ������Ă���̂ł��B

�@�u�ǂ�������܂��������܂�����ł��傤�v�Ƃ������t�̖₢�|���ɁA�F�B�Ƒ��k������A���̌������l�����肵�Ă��܂��B

�@�u���A����������������I�v���܂��������F�B�̃A�h�o�C�X���A�܂��A�ЂƂu�����v�������܂����B

|

|

|

|

| 2025�N1��16���i�j |

| �g�C���̃X���b�p�����낦��悤�Ɏw�������Ă��܂� |

|

�@�Z�����A�x�ݎ��ԂɍZ���̗l�q�����ĉ���Ă���ƁA�Q�N�̎q���������ƃg�C���̃X���b�p�����낦�Ă���p�ɏo���킵�܂����B�u�����A���肪�Ƃ��l�I�v�u�i�ɂ����j�v

�@�u�X���b�p�����낦�悤�v�͖{�Z�̐����w���v���W�F�N�g�̂߂��Ă̈�ł��B�u����A���������낦�A�s����U��Ԃ邱�Ƃ��ł���q�ɁI�v�c�������́u���܂�����悳�𖡂���Ăق����v�Ƃ����肢�͎q�ǂ������ɏ��X�ɓ`���A���̂悤�Ȍ��i�ɏo����Ƃ������Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2025�N1��15���i���j |

| �g�̑�����s���Ă��܂� |

|

�@�Q�N�����g�̑�����s���܂����B�{�Z�ł́A���ׂĂ̊w�N�Ŋw���Ɉ�x�A���{�����Ă��܂��B

�@���ʂ́A����A�u�����₩�J�[�h�v�ɋL�ڂ��A�����Ɏ�n���܂��B�e�q�ŃJ�[�h�ɂ���u�g���Ƒ̏d�����Ȑ��v�̃O���t�ɋL�����āA��N�̐��������߂�@��ɂ��Ă���������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2025�N1��14���i�j |

| ���P�����s���܂��� |

|

�@���̓��A�{�N�x�R�x�ڂƂȂ���P�������{���܂����B�u�������Ƃ��đ�����P���v���e�[�}�Ɏ��g��ł����V���Ȕ��P���B����́A�O��́u�����@��̌̏�ɑz��v�ɉ����A�u�^����ɔ��Ȃ��z��v�u����ɉ��x���]�k���N����z��v�ōs���܂����B

�@�n�k�����̑z��ł���A�ߋ��ɑϐk�����Ă���Z�ɂ̓|��͂Ȃ��A�u���v�łȂ��u�������ҋ@�v�̌P�����K�v�ɂȂ�̂ł��B

�@����ɉ��x���N����]�k�ɑΉ����āA�S�C���m���L���ő吺���o���A�u�Z�N�Z�g�A�����ł��I�v�Ɛ����|�������Ďq�ǂ����������܂����B

|

|

|

|

| 2025�N1��10���i���j |

| �S�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@���̓��A�S�N�����É��s�Ȋw�قɏo�����܂����B�Ⴊ�������A��h�̏��ʂ��Đ_�̉w�܂ł������A�i�q���ƒn���S���g���ĕ�����ڎw���܂����B

�@�Ȋw�قɒ����Ǝq�ǂ������́A�\�ߔǂ��ƂɌv�悵�����w���ŁA�ٓ������܂����B�s���̏��w�S�N���̂X���ȏオ�ϗ�����Ƃ����A�S�N���p�̃v���l�^���E����f��ɂ��Q�����邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2025�N1��9���i�j |

| �Ǐ��{�����e�B�A�ɂ��ǂݕ�����������܂��� |

|

�@���̓��́A�Q�C�R�N�A������g�̋����ɓǏ��{�����e�B�A�̕��ɂ��z�����������܂����B

�@�{�����e�B�A�̃����o�[�́A�{�ZPTA�����OB�̊F����Œ��N�A���̊������x���Ă��������Ă��܂��B�{�N�x�́A�N��10��A�n�ƑO�̒Z�����ԂɊ������s���Ă��܂��B

�@�u���l�Ȑl�Ɗw�э����v�����ڎw�����É��s�ɂ����āA������{�Z�̊w�т��x�������Ƃ��Ċ��҂���Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2025�N1��8���i���j |

| �U�N���̊w���Ō������Ƃ�����܂��� |

|

�@���̓��́A�U�N�̊w���Ŋw���u�ӌ���`���������v�̎��Ƃ��s���܂����B����܂Řb���|���悤�Ƃ��鑊�肪�����������ł��Ă��Ȃ��̂ɘb���͂��߂Ă��܂�����A�����̔��\�ɏW�����đ��̈ӌ����čl���邱�Ƃ��ł��Ȃ������肵�����Ƃ����������Ƃ��������q�ǂ������B�����ŁA���̓��́A�b�������̑O�Ɂu��b�̃L���b�`�{�[���Q�[���v��������܂����B

�@���ƂŁA�b����́A���肪���t(�{�[��)����鏀�����ł��Ă��邱�Ƃ��m���߂Ă���b�����Ƃ��Ă��܂����B�܂��A������͖ڐ��₠���Â��Ȃǂŕ����Ă��鍇�}���o���Ȃ��畷�����Ƃ��ł��܂����B�q�ǂ������́A�������������ɂ��āA�b���������Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2025�N1��8���i���j |

| �S�N���̎v�t���Z�~�i�[������܂��� |

|

�@�@���̓��́A���Y�t�A�ی��t�̕��X�����}�����A4�N���u�v�t���Z�~�i�[�`��Ȃ��̂��E��l�ւ̏����`�v���J�Â��܂����B

�@�v�t�������Ɉʒu���Ă���4�N���́A�ی��̎��ƂŐS�g�̕ω��u������v�ɂ��Ċw��ł��܂��B���̓��́A�����̎��ԂƂ��āA�Ƒ��������ɂ��Ă��ꂽ���Ƃ�̌����A�������Ƒ�����͂̑�l����A�u��Ɉ�Ă�ꂽ���݁v�ł��邱�Ɗ�������悤�ɂ��܂��B

�@���̎��Ƃ́A�u��������u�t���p�x�����Ɓv�Ƃ��āA���{���Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2025�N1��8���i���j |

| �������̓W�����V�t�̑����ɂȂ�܂��� |

|

�@�R�w���̋��H���A�n�܂�܂����B

�@�������O�̓W�����V�t�̑����ł��B����́A�q�ǂ��������V�N�̕����������āA�W���ɎQ�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�u��������H�ׂČ��C�ɂ������܂��悤�Ɂv

�@�u���H���������I�v

�@�u�d�Ƃт��Ƃׂ�悤�ɂȂ�܂��悤�Ɂv

�@�q�ǂ������́A���R�ɐV�N�̊肢����������ŁA�V�t�̓W���������Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2025�N1��7���i�j |

| �R�w���̎n�Ǝ����s���܂��� |

|

�@�����ɂR�w�����X�^�[�g���܂����B�̈�قōs�����n�Ǝ��ł́A���݂����S�̂ɑ傫�Ȃ����Ȃ��A�Q���������N���N�n�����S�ɉ߂��������Ƃ���э����܂����B

�@���ꂼ��̊w���ł́A�~�x�݂̂��炵��U��Ԃ�����A�R�w������̌W�̊��ⓖ�Ԃ̎d���̊m�F�������肵�܂����B

�@�i�ʐ^�E�F�{�Z�L�����N�^�[�u�����Ȃ낿���v�E�ʐ^���F����AI�ł����������Ȃ낿���̗F�B�u���ӂ낿���v�j

|

|

|

|

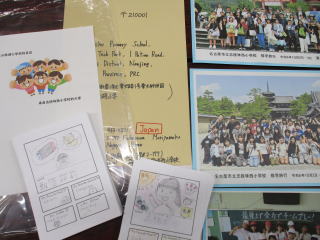

| 2024�N12��27���i���j |

| �����̏��w�Z�̐搶�Ƒł����킹���s���܂��� |

|

�@�~�G�x�ƒ��ɂ��A���E���͋Ζ��ɂ������Ă��܂��B�H�ɍs���������̊y��u��Ӂv�̉��t����������ƂȂ�A�����싞�s�̏��w�Z�ƌ𗬂��v�悷�邱�ƂɂȂ�A���̓��́A����̊w�Z�̋��@�ƁA�I�����C���̑ł����킹���s���܂����B

�@�𗬑���̓싞�s�́u�����Ώ��w�Z�v�́A2000�l���̎������ʂ��A�傫�Ȋw�Z�Ȃ̂������ł��B

�@6�N���̎������������p��́u���ȏЉ�J�[�h�v���A���̓��ɔ������܂����B�J�[�h�͂��悢��A�C��n�낤�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N12��23���i���j |

| �Q�w���I�Ǝ����s���܂��� |

|

�@�Q�w�����ł��B���̓��́A�܂��A�e���r�����ŁA���É��s�Ǐ����z���R���N�[����Ԃ��H�����^��������W�A�o���F�D�s�s��������W�ȂǁA���̏H�ɐ��X�̕\���͂������Ƃ��Љ�A��\�̎����Ɏ�n���܂����B

�@���ɁA�I�Ǝ����s���A�Z������A�Q�w���̐U��Ԃ��~�x�݂̐����ɂ��Ęb�����܂����B�w�Z�̂��܂�Ƃ��ẮA�u���N�ň��S�Ȑ������ł���悤�A�Ƃ̐l�Ƌx�ݒ��̉߂�������b�������܂��傤�v�Ƃ��Ă��܂��B

�@�u�N�̐��v�ƌĂ�邱�̎����ł����A�q�ǂ������ɂ́A�������̐l�ƍ��N��N�𗧂��~�܂��ĐU��Ԃ�悢�@��ɂ��Ăق����Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N12��19���i�j |

| �����ɕ������A�w�K�Ɏ��g��ł��܂� |

|

�@���T�A�{�Z�ł��C���t���G���U�₩���Ǐ�ɂ�錇�ȎҐ��������A�w�Z��̎w���̂��ƁA������h�����߂Ɋw�����̑[�u���Ƃ�w�����o�Ă��܂��B

�@���̓��́A1�N�����u�Ȃ�Ƃсv�̎��Ƃ��s���Ă��܂����B

�u�͂��߂́A���ѓ���������ɁA�����Ă������Œ���ł݂܂��傤�v

�u����A�����ƒ��ׂ�ˁI�v

�@ ����n������̉��A�g�̂Â���ɗ�ގq�ǂ������̌��C�Ȋ�������A���������E���͌��C��������Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N12��18���i���j |

| �T�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

�@�T�N�ŋg�����L�����A�i�r�Q�[�^�[�c������ɂ��L�����A�^�C���̎��Ƃ��s���܂����B�e�[�}�́A�u�������Ƃ́A�����ƁZ�Z�Z�Z�Z�����炤���Ɓv�B�Z�Z�Z�Z�Z�ɓ��郏�[�h�͉����H��l�̎��������l������������e�ł��B�q�ǂ������́A���Ƃʼn��߂Ă����̖����⓭���Ă����ȊO�ɂ��炦����̂�b�������܂����B

�@�{�s�ł́A���Љ�Ŋ���{���̃q�g�E���m�E�R�g�Ƃ̏o�������̎��ƂȂǂ�ʂ��āA�q�ǂ������������炵������������������͂�g�ɕt���鎞�Ԃ��u�L�����A�^�C���v�ƈʒu�t���A�L�����A����̂���w�̏[����}���Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N12��17���i�j |

| �U�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

�@�@���_�搶�̍��ۗ�������̎��Ƃ��܂����B���z�Ŏ��������ƈ�����l���╶���������̐l�����Ƃ̑Θb��̌����āA���݂��ɋC�����悭�������邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ��l������Ƃł��B

�@�u�܂��́A���݂��̕����A�l���𗝉����悤�Ƃ��邱�ƁB�����āA���肪�Ί�ɂȂ�w���A�x���厖���ˁv

�@�@�N�����ɁA���ۂɒ����싞�s�̏��w�Z�Ǝq�ǂ������Ƃ̃I�����C���𗬂�\�肵�Ă���6�N���ɂƂ��āA�K�v�Ȋw�тƂȂ�܂����B

|

|

|

|

| 2024�N12��16���i���j |

| �R�Z�������E���炪����܂��� |

|

�@�ߗׂ̋g�����A�g�����A�����āA�u�i�������̗L�u���E�����W���A�{�N�x�A��R��ڂƂȂ�O�Z�������E������J�Â��܂����B����́A�u�t�Ƃ��Ĉ��m�����w�u�t�̐[�����ꎁ���}���A�u�N���X��c�v�ɂ��Ċw�т܂����B

�@�u�l�������̐��A�������͗��j�I�]���_�ɗ����Ă��܂��B���ꂩ��́w�Љ�W���{�x(�Ⴆ�������Ƃ��ɏ����Ă����l������Ƃ�������)����ɂȂ�܂��v�Ɛ[���搶�B�O�Z�̋��E���������������O���[�v�ŁA�u�n�b�s�[�T���L���i�C�X�v�Ȑ��|����̌�������A�����ȍ��莖�ւ́u�v���A�N�e�B�u(�\�h���@)�v�ɂ��Ęb���������肵�܂����B

�@�O�Z�ŋ��ʂ��Đi�߂Ă���u�n�b�s�[�ӂꂠ���^�C���v�̎��̈��ƂȂ�傫�ȃq���g�܂����B

|

|

|

|

| 2024�N12��13���i���j |

| �U�N���̊w���Ŋw�Z�w�͓_�̎��H���Ƃ�����܂��� |

|

�@���̓��́A�w�͓_���ƂƂ��āA6�N�����u��i�t�v�̎��Ƃ��s���܂����B�O�̓��ɁA�n�����j�̎q�Əo��A�u�����A�܂��A��i�������ɂ���v�Ɩ�������i�t�B�����ɓˑR�A�F�l����u�匀��v�ɗ��`�����X�������炳��ā|�B�u�����ɐ�����Ƃ́H�v���l������Ƃł��B

�@����̒��ł��A��l���̎�i�t�́A�����ɖ����܂��B�܂��A�O���[�v�Łu�匀��ɂ��������v�u�j�̎q�̂���Ƃ���֍s�������v�u���������v�̎O�̖����ɕ�����A���ɁA�u���������v�����ꂼ��̗��ꂩ��̘b�������āA�ǂ��炩�����߂�悤�ɂ��܂����B

�@�����̐g�̂������点�čl����u�Ȃ��Ă݂�v���Ƃ́A�{�Z���w������V���Ȏ��g�݂̈�ł��B

|

|

|

|

| 2024�N12��12���i�j |

| �U�N���̎��Ƃ̗l�q�ł� |

|

�@���̓��́A6�N�Љ�ȁu���E�ɕ��ݏo�������{�v�̎��Ƃ��s���܂����B�m���}���g���������`�[�t�ɂ��ĕ`���ꂽ�t�����X�l��ƃr�S�[�̕��h������グ�A�u���h��ɉ����`����Ă��邩�H�v��b�������܂����B

�@�u���̕��h��ɂ��āA��������Ă��������v�Ƃ������t�̌Ăъ|���ɁA���l���̎q�ǂ����E�C���o���ċ��肵�A�O���[�v�ōl�������Ƃ\���܂����B

�@�u�G�ɏo�Ă���C�M���X�l�D���͉��������Ă��邩�ȁH�N�ɉ���b���|���Ă��邩�ȁH�v

�@���X�ɐ��܂��V���ȋ^���ǂ��Ȃ���A�u�r�S�[�́A�C�M���X�Ɂw����Ȃ�����A���{�l���Z�Z�Z�Z�����߂�x�ƌ����Ă���v�Ƃ��������Ɍ������Ă����܂����B

|

|

|

|

| 2024�N12��11���i���j |

| �h�{���@���u���w���̎��Ƃ�����܂��� |

|

�@�h�{���@���u���w�������́u�Ǘ��h�{�m�Ւn���K�v�B���̓��́A���悢��q�ǂ������̑O�Łu���H�w���v���s���o�Ԃ����܂����B��������Ɛ�����ꂽ����������t���A�q�ǂ������́A�u�������c�����H�ׂ��v�ƌ��ӂ������l�q�ł��B

�@�������ł́A�����璲�����̊����ɖ����B�����̃��j���[�́A�u�C�N�������[�����v�Ɓu�g���L�q�v�u���C�`�[���[�v�B�w�������́A�o�`���Ƃ�Ƃ��납��A�O�O�Ƀ��[���������������l�q�ɋ����Ă���l�q�ł����B

|

|

|

|

| 2024�N12��10���i�j |

| ������g�Ŋw�Z�w�͓_�̎��H���Ƃ�����܂��� |

|

�@���̓��A������g�œw�͓_�̎��g�݂Ƃ��āA�̈�ȁu�C���[�W���Ɂv�̎��Ƃ��s���܂����B�u�x�|���v�̓�����������āA�ЂƗ���̓����ő����I�ɗx�邱�ƁA�l���������𒇊ԂɌ����ĕ\��������A���Ԃ̓�����^�������肷�邱�Ƃ�ڎw���u�\���v�̎��Ƃł��B

�@�@�y�A�̗F�B�ƈꏏ�ɁA���������킯����A�������ɏ�����肵�Đi�ށu�傰���W�����O���T�����v�B�J���^���Ђ��ďo���V���ȓ����\�������܂����B���ɂ́A�₦�ԂȂ������������Ă��܂����B

�@�u�搶�A�܂��A��肽���I�v�Ǝq�ǂ������B�u�܂��A���܂��傤�I���x�́A�w�d�|��x�ł��v

|

|

|

|

| 2024�N12��10���i�j |

| �P�N���������̔��A�������܂��� |

|

�@�P�N�����A�w�Z�Ԓd�ŏt�Ɍ��������������܂����B�A�ؔ��Ƀp���W�[�ƃ`���[���b�v�̋�����A���t�����Ƃł��B�u�������݂�i�O�F俁j�v�Ƃ��Ă��p���W�[�̉Ԋ��͏H����t�ɂ����āB���ꂩ��t�ɂ����Ď��X�ɍ炢�Ċw�Z���ʂ�܂��B�����āA�`���[���b�v�́A�t�ɉ��F�̉Ԃ��炭�ł��傤�B��������A�܂��A�A�ؔ��̐��b���n�܂�܂����B

�@��Ƃ���`�����̂́A�y�A�����ňꏏ�Ɋ������Ă���U�N���̂��Z����A���o�����ł��B�y�A�̎q�ǂ������́A�����₩�ɂȂ����Z�ɂ̎�����ꏏ�ɒ��߂Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N12��10���i�j |

| �S�Z�œO�ꂵ�Ċ��C���s���Ă��܂� |

|

�@12���Q�T�ڂɓ���A�{�Z�ł��C���t���G���U�₩���Ǐ�ɂ�錇�ȎҐ��������Ă��܂����B�ی��ψ���ł́A���ח\�h��̈�Ƃ��āA���ꂼ��̋����Łu���C�v���ł��Ă��邩���p�g���[�����Ă��܂��B���́u���C�ŕ��ח\�h����v�̃`�F�b�N�|�C���g�͎���3�_�ł��B

�@�E �����̏o�������20�p�ȏ�J���Ă� �邩

�@�E �����̑���2�����ȏ�J���Ă��邩

�@�E �L���̑����J���Ă��邩

�@���ƒ�ł��A���������A����������A��������l���݂�����铙�̕��ח\�h��Ɏ��g��ł������������Ǝv���܂��B

�@���@�ڍׂ́A�ی������12���������Q�Ƃ��������B

|

|

|

|

| 2024�N12��9���i���j |

| �h�{���@���K�Ƃ��āA��w���̎�����s���Ă��܂� |

|

�@�{�������T�ԁA�h�{���@���u���w�����{�Z�Ɏ��K�ɗ��Ă��܂��B�R�N�̊w���ł́A�h�{���@�ɂ�鎦�͎��Ɓu�H�ו��̒��Ԃ킯�����悤�v���s���܂����B

�@�q�ǂ������́A�H�i�������ɂ���ĎO�̒��Ԃ킯���ł��邱�Ƃ�m��A�^�u���b�g�𑀂��ėl�X�ȐH�i�̒��Ԃ킯�ɒ��킵�Ă��܂����B

�@�w���͐^���ȕ\��Ń������Ƃ�A�w��ł��܂����B����ǂ���y�̗l�q�ɂӂ�邱�Ƃ��A�q�ǂ������ɂ͂悢�@��ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N12��6���i���j |

| �Q�N�����ꐶ�������|���s���Ă��܂� |

|

�@����A�s��ꂽ�Q�N���̐����ȁu���ꂢ�ȋ����ɂ��悤�v�̎��Ƃ����T�Ԃ��o�Ƃ��Ƃ��Ă��܂��B�q�ǂ������͂��ꂩ����A�u�������̃v���v�ł���Ɩ��m����w���Ƃ����A�����A���|���撣���Ă��܂��B

�@�u���āI���̘L���̊p�̉���A���Ƃ����������I�v�u�����{�����I�������˂��v

�@�|���̎��Ԃ̏I���ɁA�ʂ肪�������Ɩ��m�ɋ삯���q�ǂ������Ɩ��ʂ݂̏ł���ɉ�����Ɩ��m�B�w���Ƃ����ۂɐ����ɐ������p�ɁA�����������������܂����B

|

|

|

|

| 2024�N12��5���i�j |

| �R�N�����g�����w�Z�̃L�����A�i�r�Q�[�^�[�̎��Ƃ��܂��� |

|

�@���̓��A�R�N�œ��ʂȎ��Ƃ��s���܂����B�g�����L�����A�i�r�Q�[�^�[�c������̃L�����A�^�C���̎��Ƃł��B���Ƃ́A�l�C�G�{��ƃ��V�^�P�V���X�P����́u���ꂵ���Ȃ��킯�Ȃ��ł��傤�v�̘N�ǂŎn�܂�܂����B

�@�u�l�������߂��ĐH�ו����Ȃ��Ȃ�����A�a�C�����s������푈���N������A�F���l���U�߂Ă�����B������������l�ɂȂ邱��ɂ͑�ςȂ��Ƃ����Ȃ��I�H�v

�@�ł��A��l���̏��̎q�͕���̃N���C�}�b�N�X�Ŋ���グ�Č����܂��B

�@�u���ꂵ���Ȃ��킯�Ȃ��ł��傤�I�v

�@���N���N����悤�ȏ��̎q�̖����̖ϑz�ɂӂ�A�q�ǂ��������u���ꂵ���Ȃ��킯�Ȃ��ł��傤�v�Ƃ������l���̂���l�����o�������A���̂悳�ɂ��Ęb�������܂����B�\���G���̎g�p�ɂ��ẮA�u���V�^�P�V���X�P�E�I�t�B�V�����T�C�g�v�A����ЕҏW���̋����Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N12��4���i���j |

| �c�ۏ��𗬉���s���܂��� |

|

�@�R���i�Ђ̌�A���炭�r�₦�Ă����u�c�ۏ��𗬉�v���ĊJ���܂����B���̓��́A�������������ߗl���̔N��������}���܂����B

�@�����ʼn������}�����P�N���́A�w�Z���Љ��b��������A�H�ɍ�������肨��������g���Ă��ĂȂ����肵�܂����B�����̓��͍D��S�ŃL���L���Ƃ��Ă��܂����B

�@�u�w�т̃R���p�X�v�ł́A�u�c�N������N���܂ň�т��āu�q�ǂ����S�̊w�сv���ɂ���v���Ƃ��f���Ă��܂��B�u�n�b�s�[�ӂꂠ���^�C���v�́u�����A�g�v�����łȂ��A�u�c�ۏ��A�g�v���i�߂Ă����܂��B

|

|

|

|

| 2024�N12��4���i���j |

| �R�N���̊w���Ŋw�Z�w�͓_�̎��Ƃ�����܂��� |

|

�@�Z���ȁu�킭�킭�v���O���~���O�v�̌������Ƃ��s���܂����B���߂�g�ݍ��킹�A��ʂ̒��́u�ԁv�����v���O���~���O�����銈���ł��B

�@�u�O�ɂP�i�ށv�u�E�������v�c�O���[�v�Łu���߁v��b�������A�i��ҁA�L�^�ҁA���\�҂̕��S�����āA�������Ĕ��\���܂����B

�@���\���ꂽ���e������ׂāA�u�菇�̏��Ȃ��v�悢�v���O�����͂ǂꂩ��b���������Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N12��3���i�j |

| �Q�N���̊w���Ŋw�Z�w�͓_�̎��H���Ƃ�����܂��� |

|

�@���̓��A�Q�N���œw�͓_���ƂƂ��Đ����ȁu���ꂢ�ȋ����ɂ��悤�v�̌������Ƃ��s���܂����B�����t�u�����A�����Ȃ�v�́u�����v�c�q�ǂ����������ӂȑ|���̕��@������ɂ悭���悤�Ƃ������g�݂ł��B

�@�܂��A�{�Z�́u�������̃v���v�ł���Ɩ��m����A�u�w�Z�̐��|���s����ŋC��t���Ă��邱�Ɓv�ɂ��āA�b���f���܂��B���ɁA�u�������̃v���v�̋Z���玩�������ɂł������Ȃ��Ƃ��o�������A�O���[�v�Ō������܂��B

�@���ꂼ��̃O���[�v�ƋƖ��m�̊����Ȃ���肱���A�{�N�x�A�{�Z���ڎw�����u���l�Ȑl�Ɗw�э����v�p�ł����B

|

|

|

|

| 2024�N12��3���i�j |

| �P�Q���ɓ���܂��� |

|

�@�P�Q���B���悢��N����������A�������O�̓W�����₩�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�x�ݎ��Ԃ̏I��育��A���J�ɂƂ����o�`�̍���ɗU���āA�搶�Ǝq�ǂ��������O�ɂ���Ă��܂����B�����̗l�q�ƃN���X�}�X�̏���߂āA�����b���Č��C�����߂Ă���A���Ƃɖ߂��Ă����܂����B

|

|

|

|

| 2024�N12��2���i���j |

| �l���T�Ԃ�O�ɍZ���u�b������܂��� |

|

�@���̓��A��������ŁA�܂��A�Z�����u�l���v���e�[�}�ɍu�b���s���܂����B�Z���́A�y�[�v�T�[�g���g���āA�q�ǂ������ɌĂъ|���܂����B

�@�u�F�B�ƂԂ��肻���ɂȂ������A�݂Ȃ���ɂ́A��Ȑl�Ɛ[���Ȃ��邽�߂ɁA�R�~���j�P�[�V�����̑�ȗ��K�����Ă���ƍl���Ăق����Ǝv���܂��v

�@�u�܂��́A�����Ă͂����Ȃ����Ƃɂ́w�S�̃u���[�L�x���A��������Ƃ�������l�ɂȂ�܂��傤�B����͑��̐l����邾���łȂ��A�������A����g���u���Ȃǂ����邱�Ƃɂ��Ȃ�܂��v

�@���ɁA�������������s�́u�h�m�f�t���b�O�v����ɍۂ��đI�ꂽ�A�{�Z�̃X���[�K�������\����܂����B�������������̐l������邽�߂̊���2�����ɓ͂������ł��B

|

|

|

|

| 2024�N11��29���i���j |

| �R�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@�R�N�����A�݂���o�X���g���čZ�O�w�K�ɏo�|���܂����B�u���m���x�{�����w�v�u���m���N���g�H�ꌩ�w�v�̓�{���Ăł��B�q�ǂ������́A���i�͗������邱�Ƃ͂Ȃ��ꏊ�����߁A���̏ꏊ�����������̕�炵�ɐ[���ւ���Ă��邱�ƂɋC�t�����Ƃ��ł����l�q�ł����B

�@�Z���ł́A�u�y�A�Ǐ��v���s���Ă��܂����B�يw�N�œǏ��ɐe���ނ������������Ԃł��B

|

|

|

|

| 2024�N11��28���i�j |

| �P�N���̊w���Ŋw�Z�w�͓_�̎��Ƃ�����܂��� |

|

�@�P�N���œw�͓_���ƂƂ��ĉ��y�ȁu�˂���Ƃ悳�v�̌������Ƃ��s���܂����B

�@��ނ́A�u������ ������ �傫�ȉ�������@������ ������ �傫�ȉ�������??�v�̉̎��Œm���银�w�u���̃}�[�`�v�i�쎌�F�����j�@��ȁF�R�{�����j�ł��B1�Ԃ́u�傫�ȉ��v2�ԁu���킢�����v�̑����͂�����c

�@�u�ӂ��� �ӂ��� �ӂ����ȉ������� �ӂ��� �ӂ��� �ӂ����ȉ������� �v

�@���́u�ӂ����ȉ��v�̉̎��ɂ��������u �v���A�J�X�^�l�b�g���Ȃǂ̊y����g���ăO���[�v�̗F�B�Ƃ��������Ƃł��B

�@�u�킽�����l�����s�v�c�ȉ��͂��c�v�u�i����j�����˂��I�v

�@���T�A�s���Ă��銈���u�n�b�s�[�ӂꂠ���^�C���v�̌��ʂ�����A�O���[�v���ŔF�ߍ����A�y���݂Ȃ���w�Ԏp�������܂����B

|

|

|

|

| 2024�N11��27���i���j |

| �U�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

�@�H�̍s�����I���ƁA�U�N���́A���悢��u���Ə������[�h�v�ɓ���܂��B���̈�Ɂu�Z���u�b�v������܂��B���̓��͂���ɑւ��A�U�N����Ώۂɂ�������Â������܂����B

�@���̊��́A�u�����̊y��@��Ӊ��t��v�B�s�́u���Ɩ����J�Â��莖�Ɓv�ɉ��債�A�������܂����B��ӂ̉��t�ƃ`�����E�r������́A�܂��ɁA���{�ƒ����̉˂����̂悤�ȕ��B�u���ۗ����v���w��ł����U�N���ɁA���ЏЉ�������ł����B

�@���t��ŋ����n�������F�́A���E�̐l�Ƃ̂Ȃ�������������܂����B��̏I���ɍZ����6�N���ɌĂъ|���܂����B

�@�u�F����ɂ��A�����w���E�̉˂����x�Ƃ��ē����l�ɂȂ��Ăق����Ǝv���܂��B���A���������߂�K�v�͂���܂���B�ł��A���ЁA���̎v���o���u��v�ɂ��āA�S�̒[�����ɂƂ��Ă����Ă��������v

�@�@���́u��v���m��Ȃ������Ɉ���Ă����āA�����A�w���E�̉˂����x�̉Ԃ��J�����Ƃ����邩������܂���B

|

|

|

|

| 2024�N11��26���i�j |

| �ی�Ҍ����̉ƒ닳��Z�~�i�[������܂��� |

|

�@���ʊ������ɂĂo�s�`��Ẩƒ닳��Z�~�i�[���J�Â���܂����B����́u�q�ǂ����l�b�g�E�Q�[���ˑ��Ɋׂ点�Ȃ����߂ɁA�e���ł��邱�Ɓv�B�u�t�́A�g�����X�N�[���J�E���Z���[�A�{�Z�̃J�E���Z���[�̗����ł��B����l�͌Ăъ|���܂��B

�@�u�_���Ȏq���A�ˑ��Ɋׂ�킯�ł͂Ȃ���ł��v

�@�u�Q�[����X�}�z�g�p���֎~���邾���ł́A���̎q�̂炳�A�ꂵ���������c���Ă��܂��܂��v

�@�O���[�v�g�[�N�̌�ɂ́A�u�R���g���[���̏�Q�v�ł���ˑ���h�����߂ɂł��邱�ƂƂ��āA�@���[���Â���A�{�l�̂炳�𗝉�����B���B��Q�̉ۑ�𗝉�����C���k���₷�����Â���D�S�̕����L����Ƃ����A�܂̃A�v���[�`�ɂ��Đ���������܂����B

�@�ˑ��́u�֎~�v�łȂ��u�q����v�Ŏ����B�q�ǂ���V�����Ȃ���Ɍq�����Ƃ��������̖����ł��B

|

|

|

|

| 2024�N11��25���i���j |

| ��������ŕ������̕������̘b�����܂��� |

|

�@���̓��̕�������ł́A�Z�����o���Z�̎d���ɂ��āA���߂Ē��ӊ��N�����܂����B�O�̏T�Ɂu���������~���ۂɁA��납�瑖���Ă��������ƐڐG���A�]�|���Ă���������v�Ƃ������Ƃ��������̂ł��B

�@���N�A�Z���̐����w���u�L�����s�v����v���W�F�N�g�̌Ăъ|��������A�Z���ő����ĂԂ��肯��������l�͂V���ȉ��Ɍ������Ă��܂��B�������A�o���Z���ɁA�a�@�ɍs���قǂ̂����������q�ǂ��͂Q�l����P�R�l�ɑ������Ă��܂��B

�@�u��������A�������ő��邱�Ƃ͂��Ȃ��B�C��t���Ă��������v���̐^���ȌĂъ|�����A�q�ǂ������́A�����ł��Ȃ����Ē����A�~�߂Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N11��22���i���j |

| �R�N���ƂT�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

�@�u�X�̊w�юɁv�̊F��������}�����āA�u�Z���̖̃}�b�v�����낤�v�̎��Ƃ��s���܂����B�q�ǂ������́A�u���̖ɂ́w�}�X�J�b�g�x���ăj�b�N�l�[�������悤�B�����́c�v�Ƙb���Ȃ���A�Q�X�g�e�B�[�`���[�ƕ~�n��������܂����B

�@�܂��A�T�N���͓��{�ԏ\���Ђ̊F��������}�����A�u���Z���A���������Ă���c�t������������v�̎��Ƃ��s���A�ˑR�A�K���s���`�ɗ��������đΉ��ł���悤�Ɋw�э����܂����B

�@���̓�̒c�̂Ƃ����A���N�x�A��x�ڂ̖K��ł��B�u���l�Ȑl�Ɗw�э������Ɓv���p�����čs���Ă������Ƃ��A�{�Z���|���Ă������Y�ł��B

|

|

|

|

| 2024�N11��21���i�j |

| PTA�ɂ�邠�����^�����s���܂��� |

|

�@�����́A����������Ƃo�s�`�����̊F���͂����킹�u�������^���v���s���܂����B����������͂������̂s�V���c�𒅂ĐԂ��H���̕�����������܂����B�܂��A�o�s�`�����̊F����́A��R���������u�����X�����v�����҂��Ċ����ɗՂ�ł��������܂����B

�@�u�����X�����v�́A����25�N2����R�搧50���N���}����̂��_�@�ɐ��܂ꂽ�A��R��̃}�X�R�b�g�L�����N�^�[�ł��B������R����������Ă��āA��R��̖h���O���̎������������Ă��郂���X�����͂��łɎq�ǂ������ɑ�l�C�ł��B

�@�������C�ȁu���͂悤�������܂��v�̈��A���A����ɍL���钩�ɂȂ�܂����B

|

|

|

|

| 2024�N11��19���i�j |

| �S�N���̊w���Ŋw�Z�w�͓_�̎��Ƃ�����܂��� |

|

�@�Љ�ȁu���É��암�̊J���v�̌������Ƃ��s���܂����B�܂��A��l�̎q�ǂ����A�ݕ��ʓ��{����ւ閼�É��`�̑b��z�������c�����Y�̖��ɂȂ��āA�L�Җ��̗F�B�́u��ށv���܂��B

�@�u�Ȃ��A���Ȃ��݂͂�Ȃ������Ă���̂ɁA�H���𑱂��悤�Ƃ����ł����H�v

�@�u�M�c�`���g��������Ȃ��ł����H�v

�@�u�M�c�`�́A�傫�ȑD�������Ă����Ȃ���ł���v

�@����������ɂ��A�����Y���̎q�͗�Âɉ����Ă��܂��B

�@���ɁA�C���^�r���[�̎q������U��Ԃ�A�݂�Ȃ��u�厖�v�Ƃ��������I�肷����܂��B�������āu�Ȃ��Ă݂�w�сv����A�w�K���u�Ȃ��A�����Y�͖��É��`�̍H���𑱂������H�v������܂����B

|

|

|

|

| 2024�N11��16���i�y�j |

| �w�K���\��̓���ڂ�����܂��� |

|

�@���ɁA�q�Ȃɂ����o�A�ی�҂̊F�l�����}�����Ă̔��\�B��i�Ɠ��₩�ƂȂ����w�K���\��̓���ڂł��B

�@���ꂢ���������F�l�ɂ́A�P�`�S�N�A������g�̋����ŁA���ڔ��\�̌�ɂ��������Ȍ��t�Ŋ��z�����`�����������܂����B�T�C�U�N�̉��ڂ��s��ꂽ�̈�قł́A���G�ɂ��ւ�炸�A�Î�Ɗ��тŎq�ǂ������̔��\�̏�𐮂��Ă��������܂����B

�@�u�q�ǂ��������A���R�̂Ŏ��������̌��t�Ŕ��\���Ă��܂��ˁv

�@�u���\�́A�q�ǂ��̐��������Ɋ������Ă��ꂵ���ł��v

�@�F�l�ɁA��������J�߂Ă��������A�q�ǂ����������������ȗl�q�ł��B���肪�Ƃ��������܂����B

�@�ʓr�A�A���P�[�g�ɂ����͂��������Ă��܂��B��������ǂ�����낵�����肢���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N11��15���i���j |

| �w�K���\��̈���ڂ�����܂��� |

|

�@�w�K���\�����ځB���悢��A�ϋq�Ƃ��đ��w���A���w�N�̗F�B���}���Ă̔��\�ł��B�ϋq�̔����������Ȃ���̔��\�́A�V���Ȕ����̘A���������悤�ł��B

�@���\�̌�ɂ́A���z�̂��Ƃ肪����܂����B�h�L�h�L���ċ�������Ă�����w�N�̎q���w����A�������܂����B

�@�u�܂������O�����Ĕ��\���Ă��āA�������悩�����ł��v

�@���\�������Z���p�C�����̌ւ炵���l�q����ۓI�ł����B

�@���悢��A�����͕ی�҂̊F�l�����}�����Ă̔��\�ł��B���G���\�z����܂��B����A���荇���Ă��ϗ����������A�q�ǂ������̔��\�����x�����������B

|

|

|

|

| 2024�N11��14���i�j |

�e�w�N�Ŋw�K���\��̃��n�[�T�����s���܂���

|

|

�@�w�K���\��O���B�e�w���ł́A���ɂȂ鋳���A�̈�قŃ��n�[�T�����s���Ă��܂����B

�@���ɗ��ӂ������Ƃ́A�o���ғ��m�A�܂��́A�o���҂Ɗϋq�̌𗬂ł��B

�@�u���́A�Z�Z����A���肢���܂��v���u�͂��I�v

�@�u�c�����́A�@�́Z�Z�ł��v���u������I������v

�@�u�o���ґS���A�ڐ��́w����ӂ������Ă���l�x���ˁv

�@���ɂ͋}�ɋْ������Ă��āA��������q���B�u���v����v�ƁA�����|�������Ȃ�Ƃ����\���Ȃ��悤�Ƃ���p����ۓI�ł����B�ْ����u�撣�肽���v�ł��B�{�Ԃ��A�����������A������Ă������������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N11��13���i���j |

| �n�b�s�[�ӂꂠ���^�C���̊������s���Ă��܂� |

|

�@�w�K���\��̒��O�ł��A����̎��g�݂͌p�����Ă��܂��B���T���j���A���x�ݑO�ɍs���Ă���u�n�b�s�[�ӂꂠ���^�C���v�ɂ́A�������u�A�h�W�����v���������悤�ɂȂ�܂����B

�@�u�A�h�W�����v�́A�܂��A�O���[�v�݂̂�Ȃł���������B���ɁA�u�p�[�͂T�A�`���L�͂Q�c�v�Ƒ����ďo�������ɂ���āA�\�ߌ��߂��Ă��邨��ɉ����Ęb�����������ł��B

�@�|�C���g�́A�u��������āA���Ȃ����Ȃ��璮�����Ɓv�B����́A�w�K���\��̉��ڗ��K�ŁA�e�w�N�ŏo���҂��Ăъ|�����Ă��邱�Ƃł�����܂��B

|

|

|

|

| 2024�N11��11���i���j |

| �w�K���\��Ɍ��������K�����Ă��܂�(�P�N��) |

|

�@�P�N�̉��ڂ́A�u���̂����w�����x�����ς��I�v�B�ǂ�A�}�c�{�b�N���c���̏H�A�����Βn�����ւ̍Z�O�w�K�ł��낢��ȁw�����x���������P�N���B���́w�����x���g���āA���낢��ȍ�i������܂����B�P�N���́A���̍�i�ɂ��āA�������V�ѕ��Ȃǂ\���܂��B

�@�u�w�����Ă����āx�����ł��I�v

�@�u�w�������x���悢�Ǝv���܂��I�v

�@���K�̏�ʂł́A�݂��̔��\�������ƖJ�ߍ����Ă��āA���S�������܂��B

|

|

|

|

| 2024�N11��11���i���j |

| �w�K���\��Ɍ��������K�����Ă��܂�(�U�N��) |

|

�@�U�N�̉��ڂ́A�u�Ȃ�قǃU�E6�N���v�B���̓��A6�N���̓O���[�v���Ƃɉ��̊e���ɕ�����āA���������őł����킹���s���Ă��܂����B�܂��ɁA�q�ǂ����S�̊����ł��B

�@���\�́A���悢�捡�T���B��������ł́A�Z�����u�w�K���\��̗��K������Ɋy���݂܂��傤�v�ƁA�Ăъ|���܂����B�y���ނ��́A�u����ӂ̌�������ς��Ď����Ă݂邱�Ɓv�Ɓu�ڂ����킹�����������肵�āA�F�B�̔��\�ɔ������邱�Ɓv�ł��B

|

|

|

|

| 2024�N11��8���i���j |

| �w�K���\��Ɍ��������K�����Ă��܂��i�Q�N���j |

|

�@�w�K���\��Ɍ����āI�Q�N�̉��ڂ́A�u�͂�������w���̂��Ă��x�v�ł��B2�N���́A���̏H�A�w��ɂ��邽������̂��X��{�݂Ɏ蕪�����ďo�����A���w���܂����B�q�ǂ��������n��̐l�ɒ��ڃC���^�r���[���āA�������w���̂��Ă��x�Ƃ́H�I

�@�u���\�v�Ɋ���A�Ί�Ŋϋq�ɁA�N�C�Y�̏o�肪�ł���2�N���B���\�̌�ɁA�ϋq�̊F����Ƃǂ�Ȃ��Ƃ肪�ł���ƁA�����Ɓu���Ă��v�ɂȂ�ł��傤�B

|

|

|

|

| 2024�N11��8���i���j |

| �w�K���\��Ɍ��������K�����Ă��܂��i������g�j |

|

�@������g�̉��ڂ́A�u�����@��������̂����in���ɂ��̐X�v�ł��B���������A��D���Ȃ�����g�B�����̂��̂��y�����悤�ŁA���K�����Ȃ��玩�R�ɏΊ�ɂȂ��Ă����܂��B

�@�u�y��������ۂɂȂ�悤�Ɂc�v

�@�����Ɍ��ꂽ�u���ɂ��̐X�v���A���Ԃŏo���������A�C�f�A�ŁA����Ɋy�����ꏊ�ɂȂ��Ă����܂��B

|

|

|

|

| 2024�N11��7���i�j |

| �w�K���\��Ɍ��������K�����Ă��܂��i�S�N���j |

|

�@�S�N�̉��ڂ́A�u���̔��̎d���A�{���ɑ��v�H�v�ł��B����܂łɏЉ�������Ă����������悤�ɁA�S�N���́A���̏H�A���q���A�n��̏��h�c����h���Ƃ������h�ЂɌW�鏔�@�ւ���A�Q�X�g�e�B�[�`���[�Ƃ��Ă��z�����������A�l�X�Ȃ��Ƃ��w��ł��܂����B���̋M�d�Ȍo�����������̕��⑼�w�N�̗F�B�ɓ`���悤�Ƃ�������ł��B

�@���̓��A���K�����Ă��ďœ_�����������̂́A���\�̐��́u�����v�ł����B

�@�u�c���܁����I�v�u����A����ӂ̍Ōゾ���A�����オ���Ă����v�u���A�������Ȃ��H�v

�@�����A��l�̂S�N���B���\�̕��@���A�����l�ɋ߂Â��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N11��6���i���j |

| �w�K���\��Ɍ��������K�����Ă��܂��i�R�N���j |

|

�@�R�N���̉��ڂ́A�u�R�N���ɂȂ��Ă�����Ă��邱�Ɓv�ł��B�p��≹�y�Ȃ̃��R�[�_�[�ȂǁA�q�ǂ����{�N�x�A�͂��߂Ăӂꂽ���Ƃ\���܂��B

�@���ڂ̏I���ɂ́u�Q�ǁv�̔��\�����܂��B���̓��́A�����ɍZ�����Ă�āA���K�ɎQ�����܂����B�u�K�v������A���Ԃ��l�̗͂����v���Ƃ́A�s���ڎw���q�ǂ��̎p�̈�ł��B

|

|

|

|

| 2024�N11��5���i�j |

| �w�K���\��Ɍ��������K�����Ă��܂��i�T�N���j |

|

�@11��15���i���j�A16���i�y�j�̊w�K���\��Ɍ����āA���ꂼ��̊w�N�ŗ��K���M��ттĂ��܂����B5�N���̉��ڂ́A�u�킭�킭�������ς����Ð��O�w�K�v�B���̉āA�l�X�ȑ̌��œ����v���o�\���܂��B

�@���̓��́A����̓r���Ō݂��̔��\�����������A���\�����悭����l�����o�������܂����B�b�������̎��_�́A�u���v�A�u���b�Z�[�W�v�A�u�����ʒu�Ɠ����v�ł��B���āA���ꂩ��q�ǂ������̔��\�͂ǂ̂悤�ɕς��ł��傤�H

|

|

|

|

| 2024�N11��1���i���j |

| �H�̒���̗l�q�ł� |

|

�@11���ł��B����̖X���g�t���͂��܂�A���悢��ӂ肪�H�߂��Ă��܂����B�L�����N�Z�C�̉Ԃ����J�ł��B�x�ݎ��ԂɁA�q�ǂ����|�������Ă����p���Ɩ����ɘb���|���Ă��܂����B

�@�u���̑O�A���̕ӂ�ɑ傫�ȖI��������ł��v

�@�u���̋Ǝ҂���́A���͂Ȃ����Ă���������Ă��܂�����B�ł��A�C��t���܂��傤�ˁv

�@�u����Ȃ́A�������I���āI�v

�@�ォ�瑖���Ă����q�ǂ������������������́A�ǂ����i�i�t�V�̒��Ԃ̂悤�ł��B

�@�u�������˂��v

�@�Â��ŁA�Ƃ��ǂ����₩�ɂȂ�H�̒���ł��B

|

|

|

|

| 2024�N11��1���i���j |

| �S�N�����I�����C�����Ƃ��܂��� |

|

�@�S�N�����A�V���̎d�g�݂��������w�ԁA�����V���̃I�����C�����Ƃ��܂����B

�@����傫�ȃj���[�X�ƂȂ����A��J�ĕ��I�肪��������`�[���̎������ʂ��ɋ����A���̃j���[�X���V���ɍڂ�܂łɂ́A�ǂ̂悤�ȍs�������܂�Ă���̂��A�ǂސl�͂ǂ�ȂƂ���ɒ��ڂ���Ƃ悢�̂��Ƃ������A�V���̔閧�����������Ă��������܂����B

�@���i���܂�V���͓ǂ܂Ȃ��ƌ����Ă����q�ǂ��������V���ɐG���悢�@��ɂȂ�Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N10��31���i�j |

| �������̓W���ɊS�����܂��Ă��܂� |

|

�@���H�ɂ����ƊS�������Ă��炤���߂ɂ͂��߂��������O�̓W���B���T�́A����ɓ��₩�ȁu�����v�ɂȂ��Ă��܂��B�z���C�g�{�[�h�ɂ́A�����̌����⋋�H�Â���Ɋւ���N�C�Y��\�����Ă��܂��B

�@�����̃N�C�Y�́A�u�������̊��ɂ́A�ő�łǂꂭ�炢�̐�������ł��傤�v�ł����B�h�{���@�ƒ��������b�������ďo�肵�Ă��܂��B

�@�u�������ދ����p�b�N���{���H�v�����ɂ����ɗU���ďW�܂����q�ǂ��������b�������Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N10��30���i���j |

| �����̌������Ƃ��s���܂��� |

|

�@�R�N�̊w���ŁA�����̌������Ƃ��s���܂����B���̌������Ƃɖ��É��s����Z���^�[�̕��A�s��20�Z���̊w�Z����搶�����}�����āA���{���܂����B

�@�����̎��Ƃ́A���̉��l�ς��𗬂��钆�ŁA�l�ԗ�����[�߂鋳�犈���ł�����܂��B�����̎��Ƃ̎肾�ẮA�u�������Z�v�B���t�́A���b�ɏo�Ă��邨��������̋C�����Ɂu�Ȃ��Ă݂čl���܂��傤�v�ƌĂъ|���܂����B

�@�u��������́A�~����߂��ȂI�x�[���v

�@�u�����ƁA�D�������������Ǝv���c�v

�@�������Z�ŁA�q�ǂ��������̐g�̂���点�čl����悤�ɂ������ƂŁA�݂��̊������̈Ⴂ�ɋC�t�����Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N10��28���i���j |

| �{�Z��ING�t���b�O�̃A�C�f�A���l���Ă��܂� |

|

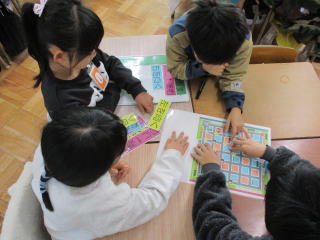

�@�ŋ߁A�ی����̌������A�ƒ�Ȏ��̉��ɂ�����u�h�m�f�t���b�O�v�����ɗ���l�������Ă��܂����B�T�E�U�N�̊w���ŁA3�N�Ԃ�Ɋ��̐�������邱�Ƃ��������A���������ɂ������A�����ߖh�~�̃X���[�K���̃A�C�f�B�A���l���ɗ��Ă���̂ł��B

�@�u�h�m�f�v�́u�h�v�́A�u�����߁v�A�u�m�v�́A�u���Ȃ��A�����Ȃ��A�����Ȃ��v�A�f�́u�w�Z�v�ł��B

�@�܂��A���̓��͊e�w���ŁA�u��52��l���𗝉������i�R���N�[���v�̈ē�������܂����B�u�悭���Ă�@�e�p����Ȃ��ā@�f�̎��v�i��N�x���܍�i�j�c���É��@���ǁA���m���l���i��ψ��A���Ȃǂ̒c�̂���Â�����ŁA�{�Z�ł́A11�����̎��g�݂ɂ��Ă��܂��B�u�|�X�^�[�A�����A�W��v�̍�i��W������܂��B

�@�����̐S���ɂ�����@�A����ɂ��Ȃ��̐S���ɂ��Ă��炤���@�́A�u���Ȃ����A����̐S���ɂ��邱�Ɓv�ł��B�Q�̎��g�݂����������ɂ��āA�u��苏�S�n�̂悢�ꏊ�Â���v�Ɍ������Ă��������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N10��25���i���j |

| �|�p�ӏ܉����܂��� |

|

�@���ڂ́A�����e�B�A�e�B�J���E�J���p�j�[�u�l�o�[�����h�`�l��̕��T���o���`�v�B���̃s�[�^�[�p���̕���̂��̌�̂��b�ł��B

�@�o�������o�D�͊F�A�����ŃL���L���ƋP���Ă��܂����B�u�\�����邱�Ƃ͊y�����I�v����ɂӂ�邱�Ƃ��A�ǂꂾ���q�ǂ������ɕK�v�Ȃ��Ƃ��A�v��m��܂���B11���ɂ́A���悢��u�w�K���\��v�J�ÁI�q�ǂ������̏o�Ԃ��T���Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N10��23���i���j |

| �T�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@�T�N�����O�H�����ԉ���H��ƁA�Ƃ悽�Ȋw�̌��قɌ��w�ɍs���܂����B

�@����܂łT�N���́A�Љ�Ȃ̊w�K�Ŏ����ԎY�Ƃɂ��Ċw��ł��܂����B������ۂɍH��ɏo�����Ď����Ԃ��ł���ߒ��Ō������ƂŁA�w�K���e�����[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N10��23���i���j |

| �S�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

�@���̓��́A�w�Z�����ψ���J�E���Z���[�̒��c����ƃ\�[�V�������[�J�[�̉��䂳��ɂ��z�����������čs���u�S�̎��Ɓv��2��ڂ����{���܂����B

�@����̃e�[�}�́A�u�A���K�[�}�l�W�����g�v�ł��B�܂��A�V��m�s����̊G�{�u�������イ�|�|���͂�������Ă�������̂肫�����v�̏Љ����A�����ɂ��Ă͂܂�{��̃��g�u���J���J�����X�^�[�v��U��Ԃ�܂��B���ɁA�����́u���J���J�����X�^�[�v����߂�u�����b�N�X�d���v���l���܂��B�u�l�́A���ƁA�����b�N�X�ł��邩��A�킹�Ă����d�����l������I�v���X�ɁA���܂�o���u�����b�N�X�d���v�����́A�����Ǝq�ǂ������̊ԂŎq�ǂ������̐�����������ł��傤�B

|

|

|

|

| 2024�N10��22���i�j |

| �U�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

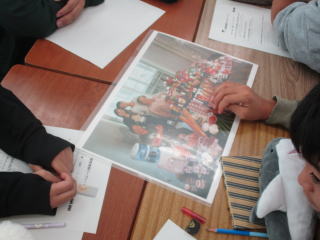

�@�U�N�����A���ۗ�������̏o�����Ƃ��܂����B�u�������A���̃N���X�����E��������v�Ƃ������Ƃł��B

�@���Ƃ̒��ՂŔz��ꂽ�̂́A�u�e�嗤�̍��X�̐H��ɁA��T�ԕ��̐H�ނ���ׂĈ͂Ƒ��̎ʐ^�v�ł����B�q�ǂ������́A�ʐ^�����Ă��낢��ȁu�C�t���v�\���܂����B

�@�搶�́A�u���E�ɂ������鍑�X�c����Ă��Ă悢���Ƃ́A���ł��傤�H�܂��A����Ă��Ă͂����Ȃ����Ƃ͉��ł��傤�H�v�Ɩ₢�܂����B

�@�u�H�ނ�j���[�͈���Ă�����ˁv�u�ł��A��������̂Ă�Ƃ��A����Ȃ��̂́A�����ƂɈ���Ă���̂͂ǂ����낤�v�c�����ȋ����ŁA���E�̂��Ƃ���荇�����Ƃł����B

|

|

|

|

| 2024�N10��21���i���j |

| �w���ψ��⎙��������̔F�؎����s���܂��� |

|

�@���[�͋}�ɔ������Ȃ��Ă��܂����B���̓��́A����̎���������A�ψ������̔F�؎����e���r�����ōs���܂����B�G�߂��ς��ڂɂ́A�g�̂��S�����q��������₷���Ȃ�܂��B��������ł́A�Z���u�b�Ƃ��āA���̂悤�ɌĂъ|���܂����B

�@�u�F����͎����̐S���ɂ��Ă��܂��ˁB�F�B�ɂ��A���Ȃ��̐S���ɂ��Ă��炢�����ł��ˁB�����̐S���ɂ�����@�A����ɂ��Ȃ��̐S���ɂ��Ă��炤���@�́c���Ȃ����A����̐S���ɂ��邱�Ɓ@���Ǝv���܂��B�v

�@���ꂼ��̊w���̑�\�ƂȂ�w���ψ��̔F�؏�ɂ��ẮA�Z�����e�w���ɏo�����A��n���܂����B�u�{�Z������̂��߂Ɉ�w�̓w�͂����҂��܂��v���������Ȕ��肪��������ł��܂����B�G�߂̕ς��ڂɁA�q�ǂ������ɂ́A����̐S���v�����A�x�������Đ������Ăق����Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N10��17���i�j |

| �Q�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@�u���É��K�C�h�E�F�C�o�X�Z���^�[�v�ɍs���A��Ƃ�[�ƃ��C���̃o�X�����ۂɌ��ĐG������A���b�����肵�Ċw�K�������܂����B

�������Ƃ͂����Ă��A�悭�m��Ȃ������o�X�ɂ��āA��������m�邱�Ƃ��ł��܂����B���i�͌��邱�����ł��Ȃ��i�ߎ��ɂ�����Ă�����āA�o�X�̉^�s�̎d�g�݂��w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N10��16���i���j |

| �P�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@�P�N�����Z�O�w�K�ŁA�����Βn�����ɏo�����܂����B�߂��ẮA�u�H�̌����Ŏ��R�̗l�q���ώ@���āA�̎��◎���t�Ђ낢���y���ށv���Ƃł��B

�q�ǂ������́A�������߂�H�̕��͋C�̒��ŁA���낢��Ȕ������y����ł��܂����B

�@���S�ɋC��t���āA��Ƃ�[�ƃ��C���𗘗p���邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N10��15���i�j |

| �S�N�����Q��ڂ̖h�Ћ�����܂��� |

|

�@�g�����L�����A�i�r�Q�[�^�[�c������̃v���f���[�X���ŁA�S�N�h�Њw�K�̑��e�Ƃ��ċN�k�ԑ̌������{���܂����B�N�k�Ԃ́A���É��s���h�ǂ̖h�Њw�K�[���ԗ��ł��B

�@�u�k�x�U��ł���Ȃɗh���́H�v�u����Ȃ�������A�傫�Ȓn�k���Ɨ①�ɂ��|�ꂿ�Ⴄ�����c�v

�����ʂ�A�u���������̐g�̂������点�čl����v�Ƃ����悳���A�̌������ɂ͂���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N10��15���i�j |

| ������K�������Ƃ��s���Ă��܂� |

|

�@9��30������X�^�[�g���Ă���������K���A���悢�惄�}����}���܂��B������K���ɂ��A�������Ƃ��͂��܂�̂ł��B

�@���K�������Ƃ��s���ہA���K��S������S�C�́A�����̖ڂŎq�ǂ������߂�u�e�B�[���e�B�[�`���O�v�̓�l�ڂ̎��Ǝ҂�S���܂��B

�q�ǂ��Ǝ��K���̊w�тɊ��Y�����Ƃ́A�S�C�ɂƂ��Ă��A�w����ʂ̊p�x���猩�߂�悢�@��ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N10��11���i���j |

| �U�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@�u�v���l�^���E���v���w�ɏo�����܂����B�܂��A�݂�ȂŐ_�̉w�܂ŕ�����A�i�q���ƒn���S���g���āA������ڎw���܂��B

�@���É��s�Ȋw�ق̃v���l�^���E���́A�u���E�ő�v�I�c�w�|���ɂ�鐶������l�C�ŁA�G�߂�V��A�F���X�e�[�V�����̘b��Ȃǐ��肾������ł��邱�Ƃ��m���Ă��܂��B

�@�{���ƌ��ԈႦ��قǂ̍L��Ȑ�������n���A���������Ȏq�ǂ������ł����B

|

|

|

|

| 2024�N10��11���i���j |

| �R�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

�@���w�K�̎x���Ƃ��āA���É��s���w�K�Z���^�[�E�G�R�p���Ȃ���̕��ɂ��z�����������A�o�����Ƃ��s���Ă��������܂����B

�@�u�F����̐g�̉��ŁA�N���K�^��J�u�g���V���������Ƃ͂���܂����H�v�u�����I����v�u�������A�u�i�����ˁv���Ƃ̎n�߂��狻�������l�q�ł��B

(�ʐ^�́A����������N���K�^�ɏW�܂�3�N��)

�@�q�ǂ������́A�g�̉��̗����Ȃ��Ȃ��Ă��邱�ƁA�O���킪�������܂�Ă��邱�Ƃ��A�u�������ɉ����ł��邩�v��₢�|�����܂����B�����āA�p�ӂ��Ă����������Ԕ��ނ��g���āu�X�̃^�y�X�g���[�v�Â���Ɏ��g�݂܂����B�g�߂Ȏ��R���������������邱�Ƃ��ł����l�q�ł����B

|

|

|

|

| 2024�N10��10���i�j |

| ICT�x�����̏�������Ċ������s���Ă��܂� |

|

�@���É��s���w�Z�ɁA��l���̃^�u���b�g����������āA�S�N�ڂƂȂ�܂��B�w�Z�́A����I�Ɂu�h�b�s�x�����v�ɖK����A�q�ǂ������̃^�u���b�g��p�����w�т̉��x�������Ă�����Ă��܂��B���̓��́A2�N�̋����ŁA���ƂŎg�p����A�v�����g��������i�߂܂����B

�@�q�ǂ��������A�^�u���b�g�𐳂����g���A�w�K�ɖ𗧂Ă邱�Ƃ��ł���悤�w�����Ă��܂��B���ƒ�ł��A�q�ǂ������Ƀ^�u���b�g���̎g�p�ɂ��āA����������������A�K���ł��B

|

|

|

|

| 2024�N10��8���i�j |

| �U�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

�@���m���x�{���̕��A�Ȃ���q�ǂ������ψ���X�N�[���|���X�����}�����āA�ō��w�N6�N����Ώۂɂ����u���p�h�~�����v���J�Â��܂����B

�u�h���b�N���Ăǂ�Ȃ��̂ł��傤�B�o�����܂͂ƂĂ��|�����̂ł��v

�u������h���b�N�X�g�A�[�Ƃ������Ƃ�����܂��ˁB����g�������ԈႦ��ƁA�|���ŕ��ɂȂ�܂��v

�@�̈�قɂ́A���p�Ɋւ���W���������ׂ��܂����B�q�ǂ������́A���p�̕|����W������x�@�̕��̍u�b����A�\���Ɋ�������Ă����悤�ł��B

|

|

|

|

| 2024�N10��8���i�j |

| �S�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

|

|

| 2024�N10��8���i�j |

| �Q�N����������ɏo�|���܂��� |

|

�@�����ȁu�킽���̒��@�͂�����v�̊w�K�ŁA�ߗׂ�11���̎{�݂̗l�q���O���[�v�ŕ�����Č��w���܂����B���w�ɍۂ��ẮA�ی�҂̊F�l����܂��T���{�����e�B�A����A�ړI�n�Ɗw�Z�Ƃ̍s���A����A���S�ɕ��s�ł���悤�t���Y������A�ォ��q�ǂ��������܂Ƃ߂̊w�K�Ɏg����悤�A�ݔ���H�v�ɂ��Ă̎ʐ^���B�����肵�Ă��������܂����B

�@�q�ǂ������́A�w�Z�ɋA���Ă���A�����������̂�l�ɂ��āA�ڂ��P�����Ȃ���F�B�ɘb���Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N10��7���i���j |

| ������K���Ɍ������w�����Ƃ�����܂��� |

|

�@�U�N���̊w���ōs���܂����B�U�N���́A���̎����A�̈�ȂŁu���є��v�̎��Ƃ��s���Ă��܂��B�߂��Ắu�����ɍ������Z�̂����l���A���ԂƋ��L���悤�v�ł��B

�u���є��̂��́A�C���ƍ����I�v

�u��̈ʒu���厖���Ǝv����B�ق�A���̕ӂ�c�v

�@�q�ǂ������́A�݂��̎��Z������������A�^�u���b�g���g���Ę^�悵������������������肵�āA�u���v�����Ƃ����ꉻ���āA�`�������Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N10��3���i�j |

| �U�N�����C�w���s�ɍs���Ă��܂��� |

|

�@����ڂ́A���V�Ɍb�܂�A�ޗǂ̖@�����A���厛�A�����āA���s�̎O�\�O�ԓ�������܂����B���ꂼ��A���E�ŌÁA�ő�A�����āA�Œ��̖ؑ����z�ł��B

�@��́A�h�ɂ�������Ċۉv�������ɏo�����A�F�T���̑̌����s���܂����B

����ڂ́A�J�̒��A���t���A�����A������������܂����B�r�V�Ƃ���ł�������l�o�ő�ςł������A6�N���͗͂����킹�A�����Ɍ��w�ł��܂����B

�@���̊��ԁA�w�Z��6�N���͕s�݂ŁA�S�C5�N�����w�Z�̊�Ƃ��āA�w�Z����������Ă���Ă��܂����B���[�_�[�����ɓ���ւ��A���������Đ����������ł��B

|

|

|

|

| 2024�N10��1���i�j |

| ������K���Ɍ������w�����Ƃ�����܂��� |

|

�@5�N�ł́A�ƒ�ȂŁu���{�̓`���I�ȐH���v�ɃX�|�b�g�ĂāA�w�K���܂����B���l�X�R���`������Y�ɂ��Ȃ��Ă���a�H�B����ł��A�݂��`�̍ޗ��̈�哤�́A�قƂ�ǗA���ɗ����Ă��錻����܂��B

�@�u���̎��ƁA�����������܂��v�c���āA���X�Ƃ�������̕��⎑�����A�q�ǂ����������łȂ��A���K���X�^�[�g����������K�����H������悤�Ɍ��߂Ă��܂����B

�@3�N�ł́A�����u�����i����j�̋��v�̎��Ƃ��s���܂����B�������������������̋��̖��@�ŁA�T���ɂȂ����V�v�w�B�ł��A���������x���˂���悤�Ɍ��������߁A�₪�Ė��@�͉����Ă��܂��܂��B

�@���Ƃł́A��R�Ƃ��Ă��邨������ɁA����������͂ǂ̂悤�ɐ����|���邩��������Z�ōl���܂����B�u����������̍K���͂ǂ�Ȃł��傤�v���t�̖₢�ɍl�����ގq�ǂ������̕\���ۓI�ł����B

|

|

|

|

| 2024�N9��30���i���j |

| �w�Z�̊���������ɓ���܂��� |

|

�@��T�A�O���̒ʒm�\�����n���āA�w�Z�͖{��������ƂȂ�܂����B�u1�N�Ԃ̐܂�Ԃ��n�_�v�ł��B

�@���̐܂�Ԃ��n�_����R�T�ԁA�q�ǂ������ƈꏏ�ɔ����c��������ɑ����Ă���������X����������Ⴂ�܂����B�搶�ɂȂ��������Ă���u�搶�̃^�}�S�v�A������K���̊F����ł��B�e���r��������ł́A�Z�����A�̌�A���K�������ȏЉ�����܂����B

�@�u�搶�A�D���ȃX�|�[�c�͂Ȃ�ł����H�v���K�����}�����w���ł́A�����A�𗬂��n�܂��Ă��܂����B���K�������Ă��Ȃ��w���̎q�ǂ��Ƃ��A�L����^����Ő����|�������p�������܂����B

|

|

|

|

| 2024�N9��27���i���j |

| �T�N���̏o�����Ƃ�����܂��� |

|

�@�T�N���́A�{�N�x�A�����I�Ȋw�K�̎��Ԃ̃e�[�}�̈�Ɂu�h�Ёv��݂��A�w�K���Ă��܂��B���̓��́A���{�ԏ\���Ђ̊F��������}�����A�u�h�Ђ����낭�v�̎��Ƃ��s���܂����B

�@�u�傫�Ȓn�k�ɂ��������A�܂��A�s�����Ƃ́w�����̖�����邱�Ɓx�ł��B�ł́A���̎��ɂ��邱�Ƃ́A�Ȃ�ł��傤�H���̂��Ƃ��A�w�Ƃ܂ł����낭�x�����Ȃ���A�l���܂����B

�@�u�Ƃ܂ł����낭�v�ɂ́A�z�肳���l�X�ȃV�`���G�[�V�������o�Ă��܂����B�q�ǂ������́u����͗͂����킹�Ȃ��Ɓc�I�v�Ƃ����Ԃ₫���������������ł��B

|

|

|

|

| 2024�N9��26���i�j |

| �����̍�i��n���̐}���قɓW�����Ă��炢�܂��� |

|

�@���̓x�A�u�i���}���قQ�K�ɂāA�{�Z��6�N���̂������p���t���b�g�̓W���X�y�[�X�u�ꕶ�E�퐶�E�Õ�����v���ݒu����܂����B1�w���ɁA�}���ق�蒲�w�K�̎�����݂��o���Ă��������A����ɁA�}���قœ�����������A�p���t���b�g�Â���̂������w�삢�������āA�쐬�����͍삪����ł��܂��B�w�Z�O�ł̓W�����s����ł́A�W�����̏o�T�\�L�ɂ����ӂ����܂����B

�@���̎���p���t���b�g�́A���̉��{�ɏ��ɕ��ёւ����A�P�Q�����{�܂œW������邻���ł��B���߂��ɏo�����ꂽ�ۂɂ́A���ЁA�����^��ł��������B

�@���̂悤�ɂ��āA�u�q�ǂ��������K�v�ɉ����Ē��Ԃ��l�̗͂��肽��A�����̗͂�݂����肷����₩�ȋ������v�̒��ŁA�u���l�Ȑl�Ɗw�э����v���Ƃ��A�i�S���w�т̃R���p�X�A�{�Z����͖ڎw���Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N9��25���i���j |

| �S�N���Łu�S�̎��Ɓv���s���܂��� |

|

�@���̓��́A�w�Z�����ψ����A�J�E���Z���[�̒��c����ƃ\�[�V�������[�J�[�̉��䂳��ɂ��z�����������A�v�t��������4�N����ΏۂɁu�S�̎��Ɓv���s���܂����B

�@���ɂȂ����J���K���[����ƃR�A������̃G�s�\�[�h���āA���ꂼ��̋C�������l���A�ӌ����o�������܂��B

�@�u���܂��A����������v�̂悤�ȁw���Ȃ����b�Z�[�W�x���A�u�킽���A���ꂪ�C���������v�Ƃ����w�킽�����b�Z�[�W�x�̕����A����Ɏv�����`���₷���ł���I�c�S�̃v���̊F����̒�ẮA���ꂩ��̐����ɂ����Ɛ�������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N9��24���i�j |

| ����������̂ɐS�n�悢�C��ɂȂ��Ă��܂��� |

|

�@���[�������������Ȃ��āA�悤�₭�^������S�ʊJ�����Ă��܂��B���ꂩ��A��������ȏH��������ꂻ���ł��B

�@�H�ƌ����A�u�|�p�̏H�@�Ǐ��̏H�v�B6�N�̊w���ł́A�u�Ǐ����z��v�̐���Ɍ����A�o��l���̐��������̂����l�q��\�����߂̎藧�Ă������܂����B�`���Ă݂���ɂ́A�O���[�v��S�̂Ŏ藧�Ă̌��ʂ�b�������܂����B

|

|

|

|

| 2024�N9��20���i���j |

| �ӂꂠ���W����s���܂��� |

|

|

|

| 2024�N9��19���i�j |

| �R�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@�w�Z�́A�H�̍Z�O�w�K�̃V�[�Y�����}���܂��B���̓��́A�R�N�����X�[�p�[�}�[�P�b�g���w�ɏo�|���܂����B

�u���X�̗����ɂ́A���ٓ�������Ƃ����H�i���}�C�i�X25�x�ŗ�₷�①�ɂ��������v�u��Ԕ���Ă���̂́A�J�b�v���[�����Ƌ����B�l�i�͉�Ђ����߂Ă���B�v�c

�@�q�ǂ������́A���Ă킩�������ƁA���X�̐l�ɕ����Ă킩�������Ƃ����āA�����ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N9��18���i���j |

| �l�X�Ȍ������s���Ă��܂� |

|

�@�w�Z�ɂ́A���X�A�l�X�ȗ���̕��������������āA�Ƃ��Ɏq�ǂ������̊w�т�����Ă��܂��B���̓��́A��t����ɂ��z�����������A������L���̋�C������A�q�ǂ���������芪�����ɂ��Č��������{���܂����B���A�l�ŁA�ǂ̌������A���ʂ͗ǍD�ł����B

�@���̑��ɂ��A�ی����ł́A�ی��ψ���̎q�ǂ������Ɨ͂����킹�A�����A�����������s���Ă��܂��B

�@���̂悤�Ɋw�Z�����̗l�X�ȏ�ʂŁA�����l�̎p�ɂӂ�邱�Ƃ��A�u�d���v�ɂ��Ċw�ԋ@��ɂ��邱�Ƃ��ł���ł��傤�B

|

|

|

|

| 2024�N9��17���i�j |

| �ی��̊e�팟�����s���Ă��܂� |

|

�@�Q�w�����n�܂�A���̉āA���萬�������q�ǂ������Ɗ��������A��܂������ĉ߂����Ă��܂��B

�@�ی����ł́A�g�̑���⎋�͌����̂悤�ȕی��s���i���瑪��j���s���Ă��܂��B

�@�g�̑���⎋�͌����̌��ʂɂ��ẮA������Ɂu�����₩�J�[�h�v�ł��m�点�����Ă��܂��B�ی�҂̊F�l�ɂ�����܂��ẮA���e�����m�F���������܂�����A����̏�A�S�C�ւ̒�o�����肢���܂��B���͌����̌�Ɂu��M�̂������߁v���o�Ă���ꍇ�ɂ́A������������āA��Ȃ���f���Ă��������B�ڍׂɂ��܂��ẮA9���u�ق����v�����Q�Ƃ��������B

|

|

|

|

| 2024�N9��12���i�j |

| �����̂��߁A�^����ł̊����𒆎~���܂��� |

|

�@�X���Q�T�ڂɓ����Ă��A�����͂Ȃ��Ȃ����܂�܂���B�ی����ł́A�M���Ǒ�̈�Ƃ��āA�莞�ɐ�p�����g���āA�u�����w���v�̌v�������Ă��܂��B

�@�����́A3���Ԗڂ̋x�ݎ��Ԃ���A���O�Ŋ�l���A�}篁A���O�ł̉^���A�^����ւ̗���������~���܂����B

�@���ꂼ��̂��ƒ�ł��A���������A�����̕⋋���[�ݔ��̎g�p�Ȃǂ̔M���Ǒ�Ɏ��g��ł������������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N9��11���i���j |

| �Q�w�����n�b�s�[�ӂꂠ���^�C�����n�߂܂��� |

|

�@�ʏ�̂悤�ɁA�ߌォ��̎��Ƃ��ĊJ����3���ځB1�w������͂��܂��Ă����u�ӂꂠ���n�b�s�[�^�C���v���Ďn���ł��B����̂���́u��ґ���F�Ă��D�����H�~���D�����H�v�ł��B�u�Ă��D���I�����X���H�ׂ��邩��I�v�q�ǂ������́A�����Ȃ�̗��R���l���A����܂ł��Ęb���|�������Ă��܂����B

�@�X���ł����A�܂��܂��A�O�͉āB�{���A�w�Z�̋߂��ŁA�X�Y���o�`�̔�Q�����������Ƃ��A���ӂ��邱�Ƃ��Ăъ|�������Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N9��6���i���j |

| ���P�����s���܂��� |

|

�@���ۂɒn�k���N�����Ƃ��ɂ́A��d�ŕ����ݔ��͎g�p�ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��l�����܂��B�����ŁA����́A�����@��̌̏��z�肵����ʂ�݂��܂����B�u���Ȏ�����o�I�O�ɂɂ��܂��傤�I�v��������Ȃ��搶�����̑吺�ɁA�q�ǂ������ْ͋��������߂ČP���ɗՂ�ł��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N9��4���i���j |

| �^������J�����܂��� |

|

�@�ЂƉĂ��|���čs��ꂽ�u�^����̐����H���v���I�����A���ɉ^������J�����܂����B�u�J�オ��ł��A�����܂肪�Ȃ��I�v�����́A�����A�V�����^����̐��\�𖡂킢�Ȃ���A�v����삯����Ă��܂����B

�@���̓��́A���H���ĊJ�B�������O�ɂ́A�����̊ϗ��X�y�[�X���݂����A�����ɂ����ɗU���A�����Ȑl�����肪�ł��Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N9��4���i���j |

| �P�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@�����Ȃ̊w�K�ŁA�w�Z�̗��ɂ��鏯����͐�~�ɒ����ɏo�|���܂����B

�@���ނ�ɂ̓o�b�^��g���{�Ȃǂ̒����������܂����B

�@�q�ǂ������͖����ɂȂ��Ēǂ��|���A��������߂܂��邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N9��2���i���j |

| �Q�w���̎n�Ǝ����s���܂��� |

�@�����ɂQ�w�����X�^�[�g���܂����B�����ōs�����n�Ǝ��ł́A�S�̂ɑ傫�Ȃ�����a�C�Ȃ����S�ɉ߂��������Ƃ��m���ߍ�������ŁA�Ăɂ��߂��͂��g���Ē��킷�邱�Ƃ��Ăт������܂����B���ꂼ��̊w���ł́A�ċx�݂̕�炵��U��Ԃ�����A�W�̊��ⓖ�Ԃ̎d���̊m�F�������肵�܂����B

�@�w�Z�ł́A�^����̐����H���͂��������I���B�J���オ��A���悢��J���ł��B |

|

|

|

2024�N8��4���i���j

|

| �T�N�������Ð��O�w�K�ɍs���Ă��܂��� |

|

�@�ċx�ݒ��̂ƂĂ������R���Ԃł������A�l�X�Ȋ������s���A�y�������Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B�Ƒ����痣��ďh�������邱�Ƃ����߂ĂƂ����q�����܂������A����傫���Ȃ邱�Ƃ��ł��܂����B�݂�Ȃł܂Ƃ܂��đ傫�Ȃ��Ƃ���萋�����Ƃ�������̌o�����A���ꂩ��̐����ɐ������Ă������Ƃ��łł���Ƃ悢�Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N7��19���i���j |

| �P�w���̏I�Ǝ����s���܂��� |

|

�@���������P�w�����A�����ōs�����n�Ǝ��ł́A�Z���A�����w����C����Ă̈��S�ȉ߂������ɂ��āA�d�˂ČĂъ|�������܂����B�Ⴆ�A�w����ɂ́A���a�̒��A�̉A�ȂǁA�e���Ƀn�`�̑�������ꏊ���U������܂��B�ނ�݂ɋߊ��Ȃ����Ƃ��̐S�ł��B�F�l�ɂ��A�����ӂ��������܂��悤���肢�������܂�

�@�܂��A�n�Ǝ��ł́A��\�������u�P�w���y�����������ƁA�撣�������Ɓv�̍앶��N�ǂ��܂����B�u��\�̎q�́A�^����I�킽���́c�v���ꂼ��̊w���Ŏ��������̂P�w����U��Ԃ�A�S�S���̉ċx�݂Ɍ������܂����B

�w�Z�ł́A�^����̐����H�������悢��{�i�����Ă��܂����B2�w���̍ăX�^�[�g�Ɍ����A��������i�߂܂��B

|

|

|

|

| 2024�N7��18���i�j |

| �w�K���\��̌��C�����܂��� |

|

�@�w�Z�ł́A���ƌ�ɁA���E�����W���āA���C����s�����Ƃ�����܂��B�u���E����v�ƌĂ�܂��B���̓��̍u�t�͍Z���ł����B��ڂ́u�w�K���\������낤�v�ł��B

�@�����I�Ȏ�@�̎��Ƃł̊��p���@�����ۂɋ��t�������Ă݂邱�ƂŁA���̂悳���l���܂��B�搶�B�̉��Z�́c�������̈ꌾ�I2�w���ɂ́A�w�K���\��v�悳��Ă��܂��B�\�������т�m�鋳�E���ƁA�����Ɗy�������Ƃ��͂��܂�ł��傤�B

|

|

|

|

| 2024�N7��18���i�j |

| �U�N�������ߐ��j���s���܂��� |

|

�@ �{�N�x�̐��j�w�K�̑�g���́A�U�N�́u���ߐ��j�v�̊w�K�ł����B�����ɕ��i����t���������ŁA�����ł̓����͎v�����ȏ�ɏd���Ȃ�܂��B������̐���ɔ����A�QL�T�C�Y�̃y�b�g�{�g����Ŗ����Ȃ����@�������A�b�������܂����B

|

|

|

|

| 2024�N7��17���i���j |

| �U�N���Ń}�b�g�^���̔��\�����܂��� |

|

�@�U�N�u�}�b�g�^���v�̎��ƂŁA����܂ł̊w�K�̐��ʂ��I���锭�\��s���܂����B

�@���\��ɍۂ��ċ��t���p�ӂ������́A�e���|�̂悢���y�Ɣ��\�̏�̂݁B�q�ǂ������͕K�v�ɉ����āA���Ԃ̗͂���āA�Ȃ�Ƃ��}�b�g�^���̏W�c���Z������グ�Ă����܂����B�Z������u�����������f���炵���I���̋@��ɂ́A����ɋq�Ȃɔ�������炨���Ƃ����\��������ė͂�L���Ă��������v�Ƃ����u�]������܂����B

|

|

|

|

| 2024�N7��10���i���j |

| �R�N���ƂQ�N���Ŋw�Z�w�͓_�̎��Ƃ�����܂��� |

|

�@�R�N���ł́A���ȁu���̂ӂ����v�̌������Ƃ��s���܂����B

�e�����^�u���b�g���g���Ę^�悵���A�u���̏o�Ă�����́v���������Ȃ���A�ǂŁu�����o�Ă�����̂́i�@�H�@�j�v�ɂ��Ă͂܂錾�t���l���āA�����𗧂Ă܂��B

�@�u�����Ԃ���v�u�u���u������v�u�U���v�u�U�����ĉ��H�v�c�u�ӂ邦�Ă���v�Ƃ������t�ň�v�����q�ǂ������́A���ɁA������͂����肳����������@���l���܂����B

�@�܂��A2�N���ł́A����u�������N�C�Y�Œm�点�悤�v�̎��Ƃ��s���܂����B

�@�ǂ̗F�����ɁA�{��ǂ�Œm�������Ƃ�`���A�u�������I�v�u�͂��߂Ēm�����I�v�Ƃ������A�N�V���������Ȃ���A�F�������u�m��Ȃ������v�Łu�y���߂�v�N�C�Y�����܂����B

|

|

|

|

| 2024�N7��8���i���j |

| ������g�Ŋw�Z�w�͓_�̎��Ƃ�����܂��� |

|

���ʎx���w��������g�œw�͓_���ƂƂ��đ̈�ȁu�����ɓ����悤�v�̌������Ƃ��s���܂����B

�搶�����o�����ۑ�i��������́j�́A�Ȃ�Ɓu�����n���}�[�v�I�s�̂̐���p�l�b�g�ɂЂ��������A����n���}�[�ł��B�u��������I�^�C���v�ł́A�n���}�[�����̂悤�ɁA��]�����ē�������@��̂�傫���Ђ˂��āA�S�g���g���ē�������@�\���Ă��܂����B�����āA���ꂼ�ꂪ�����ɍ��������@�������u�������^�C���v�ŗ��K���܂����B

�@���w�N����w�N�ɁA�������̂���`����p���A��ۓI�ł����B

|

|

|

|

| 2024�N7��4���i�j |

| �L���Ƀn�O���g���{�����܂��� |

|

�@�����A�L���Ƀn�O���g���{����������ł����̂ŁA�O�ɕ����܂����B

�@�n�O���g���{�͐_�l�g���{�A�Ɋy�g���{�Ȃǂ̕ʖ�������܂��B �H�������J�����肷��p���A�l��������킹�Đ_�l�ɋF��p�Ɏ��Ă���Ƃ������Ƃ���A�����g���{�͐_�l�̎g���Ƃ��Đ̂���厖�ɂ���Ă����悤�ł��B

�@��Ŋ뜜��Ɏw�肷��s�s������n�O���g���{�B�u�b�܂ꂽ���R���v�Ɓu��s�s�̌�ʗʁv�̗����̒��ɂ��邱�Ƃ��A�{�Z�̓����̈�ł��B

|

|

|

|

| 2024�N7��4���i�j |

| ������g�̌����\������܂��� |

|

�@������g�̎������A�E�����̐搶���������A���K��ς�ł������u���Ȃ��̕���v�\���܂����B

�@�o�����������́A�ϋq�ɓ͂����ŁA���X�A�N�V�������t���ĉ����Ă��܂����B�搶������̔���𗁂тāA������y�����𖡂���Ă���l�q�ł����B

|

|

|

|

| 2024�N6��28���i���j |

| �S�N���ƂQ�N���Ŋw�Z�w�͓_�̎��Ƃ�����܂��� |

|

�@�S�N�R�g�ŁA����u���[�t�t���b�g�ŕv�̌������Ƃ��s���܂����B

���O�����������Z���^�[�̕������ނ������ƁA�����Œ��ׂ����Ƃ��L���Ă���tⳂ����A���悢���[�t���b�g�̑g�ݗ��ĕ���b�������܂����B�����́A�u�n�蒹�́A����������������ł���I�撣���Ĕ��ł��钹�����̂��Ƃ͑厖������A�܂ɂ���I�v�ƁA�ǂސl�ւ̑���ӎ��������ă��[�t���b�g�Â���ɗՂ�ł��܂��B

�@�܂��A2�N�R�g�ł́A�w�������u�J�̓��̉߂��������l���悤�v�̎��Ƃ��s���܂����B�܂��A�J�̓��ɗF�����ɂԂ��肻���ɂȂ��āu�q�����v�Ƃ����̌����o�������A�u�݂�ȂŊy�����v�u���S�Ɂv�߂����Ƃ����߂��Ă����L���܂����B���ɁA�J���~�����Ƃ��̉߂��������o�������A�C��t����Ƃ悢���Ƃ�b�������܂����B

|

|

|

|

| 2024�N6��27���i�j |

| �U�N���Ŋw�Z�w�͓_�̎��Ƃ�����܂��� |

�@�U�N�Q�g�ŁA�����I�Ȋw�K�̎��ԁu�p���t���b�g�����U��Ԃ��āv�̌������Ƃ��s���܂����B

�@�u�����Õ��Q�~���[�W�A���v���w���܂߂���ޑS�ʂ�ʂ��Ă̌����e�[�}�́A�u�ꕶ�A�퐶�A�Õ��̂ǂ̎��オ�K�����H�v�ł��B���̓��́A�w�K�̂܂Ƃ߂Ƃ��āA������p���t���b�g����u�i���ꂼ��̎���́j�K���|�C���g���悭�킩��L���v���A�o�Y�Z�b�V�����`���Ŕ�r�A�������܂����B

�@�u�͂��߂́A�u�����v�̊ϓ_����A�ꕶ���K���ƍl���Ă�������ǁA�݂�Ȃ̔��\���A���ꂼ��̎���̍K�����������̂����ƍl���܂����B�v�Ƃ��������z���������ȂǁA�����̍l�����[�܂����l�q�������܂����B

|

|

|

|

| 2024�N6��26���i���j |

| ��ʈ��S����������܂��� |

|

�@�̈�قɏW�܂��āA�x�@�̕����炨�b������ADVD�����������肵�܂����B

�@���H�̕������≡�f�̎d������A���]�Ԃ̏����̒��ӎ����܂ŁA�l�X�Șb�����Ă��炢�܂����B

�@�ċx�݂ɂȂ�ƁA�q�ǂ��������A�o�|������A���]�Ԃ𗘗p�����肷�邱�Ƃ������Ȃ�܂��B���ƒ�ł����S�ɉ߂������Ƃ��ł���悤�A�����͂����肢���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N6��25���i�j |

| �U�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

�@�U�N�����A�ŗ��m�̕������������āA�u�d�ŋ����v���s���Ă��������܂����B

�@����܂łɊw�K�����ŋ��ɂ��āA�g������W�ߕ��ȂǁA�ڂ����b�������������Ƃ��ł��܂����B���Ƃ̐l���炽������̘b���āA����܂łɊw�K�������e��[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N6��25���i�j |

| �R�N�����o�����Ƃ��܂��� |

�@�R�N�����A�u�X�̊w�юɁv����A�u�t�̐搶�����������āA�\���ɂ�����Ȃǂ̊ώ@�����܂����B����t���ς́A�����ڂ����ł͂Ȃ��A�G��������������Ȃǂ��Ⴂ�����邱�ƂɋC�Â��A�q�ǂ������͋������l�q�ł����B

�@������A�g�̉��̊��ɖڂ������Ă����悤�A�w�K�𑱂��Ă����܂��B |

|

|

|

| 2024�N6��24���i���j |

| ���w�Z�u���b�N�̍����w�K�����܂��� |

|

�@�ߗׂ̋g�����A�g�����A�����āA�u�i�������̋��E�����W���A�O�Z�������E����ɎQ�����܂����B�e�[�}�́A�u�������k���݂��Ɉ��S���Ă�����葱���邱�Ƃ��ł���������v�ł��B�u�t�́A�������w�����A�������v���O����sli��ple�i�X�����{�V���v���j��\�̑]�R�a�F���ł��B

�@�{�N�x�A�O�Z�́A���É��s�łT�`�[�����I�o���ꂽ�y�Ȃ���v���W�F�N�g�z��1�`�[���Ƃ��Ď��H��i�߂Ă����܂��B���̎��ɂȂ銈���Ƃ��āA��N����g��������s���Đi�߂Ă����w���̂������Â���u�n�b�s�[�ӂꂠ���^�C���v�����ʂ��Ď��g�݂܂��B

|

|

|

|

| 2024�N6��21���i���j |

| �T�N���Ŋw�Z�w�͓_�̎��Ƃ�����܂��� |

|

�@�T�N�Q�g�ŁA�����I�Ȋw�K�̎��ԁu���Ð�𐬌������悤�v�̌������Ƃ��s���܂����B

�@���̓��́A���O�ɍ�N�x�A��O�w�K�ɎQ�������U�N���ɃC���^�r���[��ނ����ē��������^�u���b�g�ŋ��L���܂����B�����āA���y���݂ɂȂ���A���S�������I�яo���A�b�������܂����B

�u��̐��̐[���́H�v�u������������H�y���݁I�v�u���I������Ă��킭�Ȃ��́H�v

�@�Θb����A�W���̓����܂ł̊��Ҋ������߂邱�Ƃ��A��ȏ����̂ЂƂł��B

|

|

|

|

| 2024�N6��14���i���j |

| �S�N�����o�����Ƃ��܂��� |

|

�@�S�N�����A���O�������炨�z�������������X�^�b�t�̕��Ɏ��Ƃ����Ă��������܂����B

�@���O�����̗l�q��Ԍn�̘b���ƂĂ��M�S�ɋ����Ă��������܂����B���ۂɓ��O�����ɐ������Ă��鐶������A�W�{�Ȃǂ����������Ă��Ă����������̂ŁA�q�ǂ������͋����ÁX�Ɍ������Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N6��11���i�j |

| �R�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@�R�N�����A�Љ�Ȃ̊w�K�ŁA���É��s�̔_�Ƃ̗l�q��m�邽�߂ɁA��R����ɂ������_���Ɍ��w�ɍs���܂����B

�@����_���ł͂Ԃǂ��͔̍|�̗l�q�������Ă��炢�܂����B�_�앨����Ă邽�߂ɂ͗l�X�ȍH�v�����邱�Ƃ������Ă��炢�A�q�ǂ������͔M�S�Ƀ���������Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N6��11���i�j |

| �p���Ɩ��������ɁA�Z�������̍�Ƃ����Ă��炢�܂��� |

|

�@��R��ߗׂ̊w�Z�̋Ɩ��m����A�p���Ɩ�������ɂ��W�܂肢�������A�����̋�����Ƃɂ�����܂����B�{�Z�́A�s���ň�ԂɎ��R�F�̔Z���w�Z�̈�ł��B�~�n���̎蔖�ȉӏ����Q�b�̏Z���ɂȂ��Ă͂����܂���B���Z�̋��͂Ȃ���A�q�ǂ��������w�Ԋ��𐮂���悤�A�s�͂��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N6��10���i���j |

| ��R�x�@��������\�����܂��� |

|

�@���̓��A�h�ƌP���̌�ɂ́A������A���ʂȏo����������܂����B����A�{�Z�̎������������̋A�蓹�ɁA�ʂ̊w�Z�ɍݐЂ�����q�ɂȂ��Ă����������A�w�Z�ɕی삷��Ƃ������Ƃ�����܂����B���̑P�s�ɑ��A�x�@���������Z���A�Y����8�l�̎�����l�ЂƂ�ɁA���ӏ����n���Ă����������̂ł��B

�u������O�̂��Ƃ����������ǁA�i�ق߂Ă�����āj���ꂵ���v�Ǝq�ǂ������B�����ƁA�����̑P�s�ɂȂ��邱�Ƃł��傤�B

|

|

|

|

| 2024�N6��10���i���j |

| �h�ƌP�����s���܂��� |

|

�@�w�Z�ɐN�����Ă����s�R�҂ɁA�q�ǂ��Ƌ��t���Ώ�����P���ł��B���O�̕�������ł́A�Z�����q�ǂ������ɁA���̂悤�ɌĂъ|���܂����B

�u�P�����|���A���₾�Ȃ��Ɗ����Ă���l������ł��傤�B�ł��A�P�������킢�Ɗ�����l�́A�^���ɍl���āA�P���ɎQ�����Ă���l���Ǝv���܂��B�w���킭�Ȃ��x�Ƃ����l�́A�{���ɕ|�����Ƃ��������Ƃ��A�����ƁA�|�����ē����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ł��傤�B�P���̂��Ƃ��w�|���Ȃ��l�͎ア�x�A���Ɂw�P�������킢�l�͋����l�x�ƌ�����ł��傤�B�v

�@�n�k�A���A�Ύ��A�䕗�A��J�c��ʎ��́A�s�R�ҁc�B�������̎��肩��|�����̂���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͂���܂���B�|�����̂ɑ��āA�������́u�����v�Ȃ肽���Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N6��7���i���j |

| �U�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@�U�N�����Z�O�w�K�Ƃ��āA�u�����Õ��Q�~���[�W�A���v�ɏo�|���܂����B�����ˌÕ��A���J�R�����Õ��̃K�C�h�c�A�[�ɓW�������w�A���ʂÂ���̏I�����|���Ẵt���R�[�X�ł��B

�@�K�C�h�c�A�[�̒��ł́A�u�F����̎u�i�������w��ł��A�P�V��قnjÕ������t���������Ƃ������ł��v�u�F����͌Õ��̏�ɏZ��ł��邩���v�ƁA�Ռ��̂��b����яo���܂����B�q�ǂ������́A�V�N�ɋ����A�Ñ�̊w��̗l�q�Ɏv�����͂��Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2024�N6���T���i���j |

| �u���f�[���ɂ��v�̊������s���܂��� |

|

�@�u���f�[���ɂ��v�̎��g�݂ŁA�n��̌�����Z���̐��|�����Ɏ��g�݂܂����B

�@�ꌩ����Ƃ��ꂢ�Ȍ������A�悭����Ƃ��݂���������A�q�ǂ������́A�ꐶ�����E�����Ƃ��ł��܂����B

�@���ۑS�ɂ��čl����悢�@��ƂȂ�܂����B���ƒ�ł������ɂ��Ĉꏏ�ɘb�������Ă�����������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N6��4���i�j |

| �P�N�����Z�O�w�K�ɏo�|���܂��� |

|

�@�P�N�����ʊw�H�T���ɍs���܂����B

�@���i���C�Ȃ������Ă���ʊw�H�ł��A������悭���Ȃ�������Ă����ƁA��������̔���������܂����B

�r���Ŋ���������ł́A���R�̂��̂�{�݂Ȃǂ�T���u�����Ō��������̃r���S�v�����܂����B

|

|

|

|

| 2024�N6��3���i���j |

| ���j�w�����n�܂�܂��� |

|

�@�{�����A�{�N�x�̐��j�w���������J�n����Ă��܂��B

�@���E���Ώۂ̋~�}�~�����C�A�v�[�����|�A�@��̊Ǘ��u�K�A�����������A���S�̏����𐮂��ẴX�^�[�g�ł��B

�@�{�Z�̃V�����[�́A�s�̎{�݂Ƃ��ẮA�����������@�\�t���ł��B�u�V���̃V�����[�v�ƍL���v�[���̂悳�𖡂���āA�����̊����������Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N5��25���i�y�j |

| �^������s���܂��� |

|

�@�C�����悭���ꂽ��̉��A���N�x�̉^������J�Â��܂����B

�@�q�ǂ������́A���܂ł̗��K�̐��ʂ��v�������������悤�ƁA�撣��p�����������Ă���܂����B

�@�ی�҂̊F�l�A�����́A�����������A���肪�Ƃ��������܂����B�撣�����o��������̊w�Z�����ɂ��������Ă��������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N5��1�U���i�j |

| �~�}�~���u�K����s���܂��� |

|

�@���ƌ�ɁA���E���̋~�}�~���u�K����s���܂����B�u�t�́A���{�ԏ\���Ђ̕��X�ł��B

�@��Ɏ��g���Ƃ́A�S�x�h���Ƃ`�d�c��p�����d�C�V���b�N�̎菇�̊m�F�ł��B�������猻��ɓ��������~�}�����ւ̈����p���������m�F����@��āA���j�w�K�������̊댯�Ɋւ�銈���ł��邱�Ƃ����߂ĂƂ炦�邱�Ƃ��ł��܂����B�Ė{�ԂɌ����āA�����ɏ��������Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N5��9���i�j |

| AET�̃}�C�P���搶�̎��Ƃ��n�܂�܂��� |

|

�@�{�N�x����A�T�C�U�N���̊O����̎��ƂɁA�`�d�s(�O���l�p��w������)�ɂ��z�����������Ă��܂��B���N�O�ɁA�A�����J���痈�����ꂽ����̃}�C�P���E�N���o�X�搶�ł��B

�@���y�A���p�������ӂ̗l�q�̃}�C�P���搶�̎���ɂ́A��������p��̗ւ��ł��Ă��܂����B���̊w�N�ł��A���H�̎��Ԃ��ꏏ�ɉ߂����@�������Ȃǂ��Ă����\��ł��B

|

|

|

|

| 2024�N4��26���i���j |

| ���P�����s���܂��� |

|

�@�R���ɖ{�N�x�ŏ��̔��P�������{���܂����B

�@���́A���̔��P���̐����O�A�{�Z�Z���Ɂu���P���͑傫�ȉ������ĕ|�����Ɓv��ł������Ă��ꂽ�q�ǂ����������܂����B�Z������́A���̎q�ǂ������Ɂu�n�k�A���A�Ύ��Ȃǂ��|�����Ƃ͓�����O�ł��B������A���P�����|���l�́A�������Ǝv���܂��v�u������A������������܂��傤�v�Ɠ`���܂����B

�@�{�N�x�́A���P���I�����炵�Ă��܂��B���̕��A���{����������Ɉ����A�u�������Ƃ��đ�����P���v�ɂ��Ă������ƍl���Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N4��2�U���i���j |

| ��P��ڂ̃y�A�������s���܂��� |

|

�@�{�Z�ł́A�يw�N�����ǂ����������A���S�n�̂悢�w�Z�������Ă������߂ɁA�N�ԂU��́u�y�A�����v���s���Ă��܂��B�T���ɂ́A�{�N�x����ڂ́u�y�A�����v�����{���܂����B

�@�P�N���ɂƂ��ẮA�U�N���̃y�A�ɂȂ邨�Z���o����Ƃ̏��߂Ă̊獇�킹�̓��ł��B�U�N���́A�܂��A����e���߂�悤�ɂƁA�ȒP�Ȃ����V�т����邱�Ƃ��l���Ă��Ă���܂����B�y�������Ɏ��g�ގp�����������Ō����܂����B

|

|

|

|

| 2024�N4��24���i���j |

| 1�N����ʈ��S����������܂��� |

|

�@���w�����V1�N����ΏۂɁA��ʈ��S���������{���܂����B�u�t�́A���������b�ɂȂ��Ă����ʎw�����̊۔�����ł��B1�N���̎q�ǂ������́A�Z�O�̊댯�ӏ��ŋC��t���邱�Ƃ�^���ɍl���A���\���Ă��܂����B

�@���S���ł��B�{�N�x�́A�����n���P���ȂǁA���S�Ɋւ�邱�Ƃ�N�x�̏��߂ɍs���A��Ȃ��Ƃ��m���ߍ����悤�ɂ��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2024�N4��11���i�j |

| �P�N�����}�������s���܂��� |

|

�@�V�R���̂P�N���ƁA�Q�`�U�N���̑S�Z�������A���߂đ̈�قɏW�܂��Ċ�����킹�܂����B

�@�Q�`�U�N������́A�����Ă��邱�Ƃ��������玩�������ɕ����Ăق����Ƃ������Ƃ�A�ꏏ�Ɋy�����w�Z�����𑗂��Ă������Ƃ������b�Z�[�W���`�����܂����B���ꂩ��S�Z�ŗl�X�Ȋ��������āA�y�����v���o������Ă��������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2024�N4��9���i�j |

| �n�Ǝ����s���܂��� |

|

�@�v���Ԃ�ɓo�Z�����q�ǂ������͌��C�����ς��ł����B

�@�V�����w����S�C�̐搶��m��A���҂ɋ����ӂ���܂��Ă���l�q�������܂����B

|

|

|

|

| 2024�N4��8���i���j |

| ���w�����s���܂��� |

|

�@���N�x�͂V�R���̌��C�ȂP�N�������w���Ă��܂����B

�@ ���҂ƕs����������������\��ł͂���܂������A�s�V�悭���w���ɎQ�����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���ꂩ�炽������̌o�������āA�y�����w�Z�����𑗂邱�Ƃ��ł���悤�Ɏx�����Ă����܂��B

|

|

|

|