電話でのお問い合わせはTEL.052-791-2227

〒463-0008 愛知県名古屋市守山区小幡北1801

活動の様子(令和7年度)

4月

4月7日(月) 入学式

4月7日(月)に、令和7年度入学式を行いました。かわいい新1年生48人が入学しました。これから始まる小学校生活を元気に楽しく過ごしてほしいと思います。

保護者の皆様には、多くの方にご出席をいただきました。ありがとうございました。

4月8日(火) 着任式・始業式

本日、体育館で着任式・始業式を行い、令和7年度1学期がスタートしました。着任式では、今年度新たに着任された先生方にあいさつをしていただきました。また、始業式では「しっかりあいさつをする」「よく考える」など、今年度頑張ってほしいことを校長先生からお話していただきました。その後、担任発表があり、新しい担任の先生と対面し、元気なあいさつを交わすことができました。

今年度1年間、勉強・運動・遊びに一生懸命取り組み、健康に気を付けて、友達と仲良く、充実した学校生活を送ってほしいと思います。保護者・地域の皆様方には、大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

4月11日(金) 1年生を迎える会

4月11日(金)に、1年生を迎える会を行いました。令和6年度の後期児童会役員の司会のもと、子どもたちが考えた小幡北小学校に関わる○×クイズをしたり、1年生へ向けて校歌の紹介をしたりしました。1年生の入学を祝い、温かく迎えることができました。まだまだこれから多くの取り組みがありますが、ぜひ頑張ってほしいと思います。

4月14日(月) 避難訓練1回目

4月14日(月)に、避難訓練を行いました。今回の避難訓練のめあては、授業中に地震が発生し、地震の影響により、給食調理所で火災が発生した場合の避難経路の確認と、放送や教師の指示に従って静かに、かつ安全に避難することでした。子どもたちは、「おさない、はしらない、しゃべらない、もどらない」を意識して、行動することができました。今回の訓練も踏まえて、いざという時に慌てずに行動できるよう、今後も防災意識を高めていきたいと思います。各ご家庭におきましても、いつ起こるか分からない災害に備えて、家族間でお話をする機会を設けていただけるとよいと思います。

4月14日(月) 5年 発育測定(保健指導)

発育測定の前に、保健指導がありました。「普通ってなんだろう」というテーマの話を聞きました。「性」にはいろいろあり、女の子と男の子という2つのグループだけに分けることはできません。一人一人違うので、右上の図のように何通りにも「性」のあり方が考えられるという話では、子どもたちから、「こんなにあるの!」「こんなにあったら、一緒の人っていないのでは?」などという声が聞かれました。一人一人の違いを認めて、大切にし合えるといいなと思います。

4月17日(木) 1年生初めての給食

4月17日(木)から、1年生も学校での給食が始まりました。まずは、担任の先生から給食エプロンの着衣方法、配膳の仕方、給食の準備方法などをしっかり聞くことができました。その後、給食当番の児童が協力して準備をし、学級全員の給食を準備することができました。目の前の給食に目を輝かせる姿がとても印象的でした。

給食を食べ始めると、「おいしい!」「明日の給食は何かな」などの声が聴かれ、初めての給食を楽しんでいました。調理員さんが作ってくださる毎日の給食をこれからもおいしく食べてほしいと思います。

4月23日(水) 1年 学級活動 交通安全教室

4月23日に、交通安全教室を行いました。信号機のある横断歩道や信号機のない横断歩道を安全に横断できるように訓練をしました。守山警察署の方や交通指導員さんから、安全に歩くためのポイントを教えていただいた後、実際に歩きながら確認しました。

「横断歩道では、なぜ手を高く挙げるのか」、「雨天時に傘をさして歩くときに気を付けたいこと」など、わかりやすく話していただきました。

交通安全の約束をしっかり守り、事故のないように登下校してほしいと願っています。

4月23日(水) みどり 交通安全教室

守山警察書の署員の方と交通指導員さんをお招きし、安全な登下校の仕方について学習しました。交通○×クイズや「とまとのやくそく」で交通ルールを楽しく学び、実際の道路に見立てた横断歩道をを歩きました。

学習後の振り返りでは、「青信号になっても、すぐに渡らない。左右を確認して、手を挙げて渡る」と、学習した内容を言葉にすることができました。

4月28日(月)6年 ペア遠足

4月28日(月)に1年生とペア遠足に出かけました。学校出発から、せせらぎ広場まで到着まで、同じ班の1年生の安全に気を付けながら歩く6年生の姿が見られました。せせらぎ広場では、鬼ごっこやかくれんぼをして盛り上がったり、落ち葉を集めたり、春見つけビンゴをしたりと、班ごとに遊びを楽しみました。昼からは天気が心配されましたが、無事にお弁当・おやつも食べることができました。この一日で1年生との距離がぐっと縮まりました。

4月28日(月)3年 ペア遠足

4月28日に、5年生と一緒にペア遠足に出かけました。雨の心配もありましたが、子どもたちの元気のよさが雨雲をかき消し、涼しい気候の中、遠足を楽しむことができました。小幡緑地本園にある広い芝生広場を中心に、鬼ごっこやドッジボール、だるまさんが転んだや遊具で遊びました。お弁当とおやつを楽しみながら食べることもでき、同じ学年だけではなく、5年生と一緒に活動する楽しさを実感する遠足となりました。4月30日(月) 認証式

4月30日(月)に認証式を行いました。令和7年度前期児童会会長、副会長また、各委員会の委員長、3~6年生の学級委員の認証式を行いました。名前を呼ばれ、はっきりと返事をする姿や認証状を堂々と受け取る姿が見られました。そのような姿から、引き受けた役割を全力で頑張ろうという気持ちが伝わってきました。また、舞台上の代表児童に対して温かい拍手を送る全校児童の姿も見られ、「小幡北小学校を引っ張っていってください!」というメッセージが感じられました。全員で協力して、より良い小幡北小学校つくりあげていってほしいと思います。

5月

5月7日(水) 児童集会(前期児童会あいさつ)

5月7日(水)に、児童集会(前期児童会あいさつ)を行いました。児童会会長、副会長、また、各委員会の委員長が一人ずつ舞台上からあいさつの言葉を述べました。「小幡北小学校のみんなが笑顔で過ごせるように」「体を動かすことが好きになってもらえるように」「給食を食べている時に、楽しい気持ちになれるような放送をかけたい」など、頼もしい言葉が聞かれました。子どもたちが主体となって、様々な役割、活動に取り組んでいってほしいと思います。

5月8日(木) 2年生 生活科「花ややさいのおおきくなるひみつはっけん①」

5月8日(木)に2年生が生活科の学習で野菜の苗を植えました。子どもたちは、ナス、ミニトマト、オクラ、ピーマンの中から一つ選び、「大事に育ってほしい」、「オクラがちゃんと育って、食べたい」と思いを込めて植えていました。今後、お世話をしたり、観察をしたりしていきたいと思います。

5月8日(木) 5年 家庭科「お茶を入れよう」

家庭科「クッキング はじめの一歩」の学習で、初めての調理実習を行いました。エプロン、三角巾を身につけた姿はとても初々しく、生き生きと実習に臨む姿が見られました。水の量を量ったり、ガスコンロを使って湯を沸かしたりしながら入れたお茶は、苦くてもおいしかったようで、多くの子が最後の一滴までゆっくりと飲み干していました。実習の後のふりかえりでは、「またやりたい」「出来ることが増えてうれしい」「自分で入れるのは大変だけど、家族にも入れてあげたい」など、意欲的な意見がたくさん出ました。ぜひ、ご家庭でも学習した成果を発揮する機会を作っていただきたいと思います。

5月12日(月)14日(水) 1年 生活科「たねをまこう」

5月12日・14日に1年生が生活科の学習で、アサガオのたねをまきました。一人一人が、一生懸命に取り組む姿がすてきでした。これから、アサガオのお世話をしたり、観察をしたりする中で、植物の成長の様子について学んでいきます。

5月23日(金) 観劇会

5月23日(金)に、劇団冒険舎の方々が演じる「南の丘の大きな切りかぶ」を鑑賞しました。「何が出てくるのかな」とワクワクしたり、「女の人はあそこにいるよ!」と楽しい気持ちになったりしながら、鑑賞する姿が見られました。また、演劇後は、体験会が行われ、劇団の方々と一緒に、重い荷物が本当に手元にあるかのように演じ、隣の人へ順番に渡していく遊びや、エアー長なわ跳びをしました。鑑賞後は、「楽しかった。エアー長なわ、僕もやってみたかった。」「嘘をつくのが良くないことは知ってる。でも、とっさのときは嘘を言っちゃっているかも。正直に言えるようにしたいな。」などの感想が聞かれました。

今回の観劇会を通して、「自分の気持ちに正直に」を大切にしていってほしいと思います。

5月27日(火) 4年 総合 「環境調査隊」

5月27日(火)に4年生が総合的な学習の時間の学習で、学区にある白沢川に生き物調査に行きました。小幡北小学校4年生で合計で20種類以上の生き物を捕まえることができました。中には、きれいな川にしか生息することができないトンボのヤゴや特定外来生物のアメリカザリガニなどもいました。水辺研究会の人たちからは、「川をきれいに、生き物を守るために、水を大切にしてほしい」という願いを聞きました。

学習後、児童たちからは、環境のことを考え、行動しようとする声が聞かれ、自然を大切にしようとする心の育ちを感じました。

5月 6年 家庭科「調理実習」

家庭科の学習で、スクランブルエッグと野菜炒めの調理実習を行いました。手順とポイントを確認しながら、手際よく野菜を切ったり炒めたりすることができました。試食した際には、出来に満足している様子もあれば、「にんじんがまだ硬かったな」「少し味が薄かったかも」などと、改善点を見付けている様子も見られました。実習での学びを生かして、ぜひ、お家でもチャレンジしてほしいと思います。

5月30日(金)6年 出前授業「カカオ・チョコレート教室」

5月30日(金)に株式会社明治さんをお迎えして、カカオ農家や国際協力について学ぶ出前授業をしていただきました。いつも食べているチョコレートができるまでに、カカオの実の収穫・発酵・乾燥といった工程を経て、長い時間をかけて日本に運ばれてくることを学習しました。カカオの実のなり方や味、花の大きさなどを知り、驚いていました。後半では、カカオの主な生産地であるガーナやブラジルが抱える問題を知り、グループで解決策について考えました。総合的な学習の時間で学習していく、「国際協力」について考える第一歩になったと思います。

5月 みどり1 栄養指導

栄養指導の多田先生から、栄養についてのお話がありました。1回の給食の中に、必要な3つの栄養素がすべて入っていること、栄養素は体を大きくしたり、パワーを出したり、病気にかかりにくい体にしたりすることを知りました。その後の給食では、栄養素の話を思い出しながら、苦手なものも、いつもより少しでも多く食べようとする姿が見られました。

6月

6月3日(火) 防犯訓練

6月3日(火)の3限に、学校に不審者が来た場合の安全な行動の仕方を知ることを目的に防犯訓練を行いました。守山警察署の生活安全課の方を講師に招き、不審者から身を守ること、不審者侵入時にどのように行動すると良いかなどについて教えてもらいました。ご家庭でも、これを機に、身近な防犯について話す機会を設けていただけるとうれしいです。

6月4日(水) 2年 生活科「生き物と 友だち」

生活科「生き物と 友だち」の学習で、5月からアゲハの幼虫を教室で飼育し始めました。子どもたちは、じっと葉の上で寝る幼虫の姿や、起きだしてキンカンの葉をモリモリ食べる幼虫の姿に関心をもって眺めていました。6月になって、さなぎから蝶に羽化しはじめ、キンカンの木の近くや花の近くで放しました。6月4日 4年 出前授業「上下水道局」

6月4日(水)に4年生が社会科「水はどこから」の学習で、上下水道局の方をお招きして、出前授業をしてもらいました。お話を聞き、私たちが生活の中で使っている水が循環していることや、上水道や下水道の水がきれいになるための仕組みなどを学習しました。さらに、水をろ過する実験や、ティッシュペーパーとトイレットペーパーの水の溶け方、混ざり方の違いの実験を行いました。水をろ過する実験中には、「初めの汚かった水と比べて、ろ過した後は、すごくきれいなってびっくりした」と発言する児童や、ティッシュペーパーとトイレットペーパーの実験では、「トイレットペーパーはすぐに細かくなるけど、ティッシュペーパーはずっと固まったままだった」と発言する児童が見られました。自分たちで様々なことを確かめながら、上下水道についての学習を進めることができ、充実した活動になったと思います。

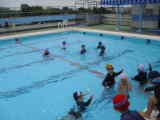

6月5日(木) 2年 「今年初めての水泳学習」

今日から水泳学習が始まりました。30度を超える快晴の日だったので、みんな気持ちよさそうにプールを楽しんでいました。「動物に変身!」とアヒルやワニ、カンガルーに変身してプールの中を歩いたりジャンプしたりしました。カニに変身して、少しずつ水に顔を付けて息を吐きだす練習もしました。 6月9日 努力点授業【1年1組】

生活科「さいてほしいな わたしのはな」

6月9日(月)に1年1組で学校教育努力点の授業研究を行いました。低学年は、「様々な学び方のよさを知り、学びを進められる子」を目指しています。本時では、8種類の種と鼻のマッチングの課題に、「一人で考える」「友達と考える」「先生にヒントをもらう」「教科書を見る」の方法を選んで取り組みました。

子どもたちは、課題解決に向けて一生懸命取り組むことができました。

6月9日(月)2年 生活科「おいしい やさいを そだてたい」

5月の初めに、ピーマン・ミニトマト・オクラ・ナスの一つを選び、大切に育てはじめました。雑草や脇芽を摘み(摘芽)、毎日の水やりを続けながら日々の成長を楽しみにしている子どもたちの姿が見られました。6月になり、小さな野菜ができ始めました。「ナスが大きくなったよ」と今年初めての収穫でした。家に持ち帰り、夕食で食べたそうです。ほかの野菜も、収穫できる日が楽しみです。

6月12日(木) 飼育・園芸委員会

6月12日(木)に飼育・園芸委員会の子どもたちが、犬走りの横と花壇に、マリーゴールドを植えました。黄色とオレンジ色のお花がはなやかで、明るい気持ちになりました。

6月12日(木) 1年 体育科「水となかよし」

水泳学習が始まりました。初日の6月12日は、曇り空でしたが、屋上のプールにわくわくしていました。子どもたちは、先生の話を聞いて、着替え、準備運動、シャワーなど、水泳学習の流れを知りました。バディの安全確認では、「バディはいますか?」という先生の問いかけに対し、2人組で手をつなぎ、「いまぁす!」とすばやく反応していました。

いよいよ水の中で歩く練習をし始めたら、冷たい風が吹いてきて、子どもたちのやる気がいっきにダウン。初回は、歩く練習だけで切り上げ教室に戻りました。

今後は、歩く練習のほかに、走ったり、ジャンプしたりしながら、もぐる・浮く遊びにも少しずつ挑戦していきます。

6月13日(金) みどり1 出前授業「地産地消」

6月13日(金)に名古屋市の緑政土木局から職員の方に来ていただき、名古屋市の地産地消について授業をしていただきました。地産地消がなぜよいのかを写真やイラストなどで学び、名古屋市でも様々な野菜が作られていることを知りました。植木鉢で栽培している野菜を食べることも「地産地消だね。」と言われ、身近な取り組みとして意識できたのではないかと思います。給食の献立にも使われていて、おいしく食べていることに気づくことができました。

6月16日(月) 努力点授業【4年1組】

算数科「垂直・平行と四角形」

6月16日(月)に4年1組で学校教育努力点の授業研究を行いました。中学年は、「”適切な”学び方を自分で選択し、学びを進められる子」を目指しています。本時は、平行四辺形の作図をする学習でした。学習のめあてとして、「平行四辺形のとくちょうを生かして、作図し、その方法を説明しよう」を示し、子どもたちは、学び方を選択して、学びを進めていました。

子どもたちが課題に取り組む時間がしっかりと確保されており、一生懸命に平行四辺形をかいたり、その方法を友達や先生に説明したりする姿が見られました。

6月17日(火) 6年・みどり2組 カルビー出前授業「スナックスクール」

6月17日(火)に、「おやつの楽しい食べ方」をテーマに学習をしました。実際にポテトチップスを試食したりして楽しく学習しました。ほかには、ポテトチップスができるまでの工程の動画を視聴したり、パッケージ表示の見方を教えてもらったりもしました。最後に、お土産もいただきました。お家で学習の話をしながら、食べてみてください。

6月18日(水) 3年・みどり2組 水泳学習

今日は、絶好のプール日和でした。達磨浮き・伏し浮きの復習をしてから、バディで協力してバタ足の練習をしたり、ビート版を使った背面雨季の練習をしたりしました。初めての学習することに「できるかなぁ」と少し不安がる様子を見せる子もいましたが、全員が自分のベストを尽くして学習に取り組む様子が見られました。

6月20日(金)5年 愛知県警「サポセン救援隊アカデミー」

6月20日(金)に愛知県警が主催する「サポセン救援隊アカデミー【SNSを起因とする非行・被害防止教室】」を行いました。SNSでよくある文字だけでやりとりすることによって、友人関係が悪くなってしまうことやオンラインゲーム上でのトラブル、デジタルタトゥーについて学びました。昨今、SNSが原因のトラブルが増えています。今日学んだ「SNSを使うときは、気持ちの伝わる表現にすること」、「金銭のやり取りをしないこと」、「もし、トラブルに巻き込まれたり、見聞きしたりした時は、必ず相談すること」を忘れずに、生活していってほしいと思います。

6月20日(金)3年 理科「ゴムと風の力のはたらき」

6月20日(金)に理科の授業で、ゴムや風の力の働きを調べる実験をしました。ゴムの種類や数を変えることで、車に与える力の大きさを変え、車の動く距離の変化を調べました。「勝負しようよ」「線の上にぴったり止まった!」と楽しむだけではなく、「なんでぼくのより遠くに進むんだろう」といった疑問から、何度も実験を重ね、「さっきよりも距離が伸びたのはきっと~」「条件を変えてもう一度やってみよう」と疑問を検証することで、主体的に学ぶ楽しさを実感していました。

6月24日(火) 全学年 授業参観

6月24日(火)に、全学年で授業参観を行いました。日頃の授業や休み時間を過ごしている様子をご覧いただけたかと思います。

6月30日(月)・7月1日(火) 3年・みどり組 学活「交流会」

3年生とみどり学級で交流会を開きました。3種類から一つ選んで飾りを作ったり、短冊に願いを書いたりして、制作遊びをしました。制作した作品を笹に結び付け、世界に一つだけの笹飾りを作りました。制作遊びの後には、にっこり笑顔で記念写真を撮り、3年生とみどり学級との親交を深めました。これからも様々な活動で交流できたらと思います。

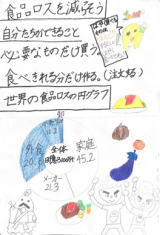

6月 4年 総合的な学習の時間「食品ロスについて考えよう」

5月より、本校栄養教諭が4年生を対象に、食育「食品ロスについて考えよう」の授業を行っています。近年、国際的な課題である食品ロスを教材にして、”自分ができること”を考えています。子どもたちの中には、調理員にインタビューをして、調理における食品ロスの減らし方を聞いたり、校長先生にインタビューをして、給食時間を長くすることはできるのか相談したりしていました。学びを進めていく中で、子どもたちは様々な”自分にできること”を実践しています。(「ポスターを作って知らせる」、「家庭で出る野菜の皮などを料理として使う」、「賞味期限と消費期限を確認する」など)ご家庭で実践を続けている子どももいますので、引き続き、ご協力よろしくお願いいたします。

7月8日(火) 4年 セブンイレブン出前授業

7月8日(火)に4年生が食育の学習で、セブンイレブンの方々に出前授業をしてもらいました。お話を聞き、セブンイレブンが食品ロスを減らすために取り組んでいることや、自分たちが食品ロスを減らすために今日から実践できることなどを学びました。食品ロスを減らすために、自分たちができる取り組みとして、この後すぐに食べるものを買うときには、商品棚手前側の賞味期限(消費期限)が近いものから選んで買う「てまえどり」を知りました。また、実際に自分たちで「てまえどり」の協力を呼び掛けるポップの制作を行いました。自分たちで作ったポップが、実際にセブンイレブンの店頭に置いてもらえることを聞いて、「どう書いたら、お客さんにてまえどりをしてもらえるかな」や「自分も実際にお店に見に行きたいな」と言っている児童がも見られ、充実した活動になったと思います。

7月8日(水)PTA 3年生 夏の「子どもを守る」全市一斉パトロール

3年生の子どもたちとPTAの校外指導委員が、学区の危険箇所について、意見交流をしました。子どもたちからは、「ここは車通りが多くて、危ない。」「あそこは見通しが悪くて、怖い。」など、様々な意見が出ました。また、校外指導委員から子どもたちに向けて、「こども110番の家」の場所を伝え、不審者に出会ったり、気分が悪くなったりして、困ったときは、利用してもよいことを伝えました。大人の目線だけではなく、子どもたちの目線でも、学区の危険箇所について考えることができ、短い時間ではありましたが、学区の安全を改めて考える有意義な時間となりました。子どもたちから出た、貴重な意見をまとめ、地域の警察書や土木事務所に要望書として提出し、安全な学区を目指していきます。

7月9日(水) 4年 思春期セミナー

7月9日(水)に4年生が保健「からだの成長とわたし」の学習で、保健センターの方々と助産師さんに来ていただき、思春期セミナーを行いました。お話を聞き、「自分たちの命はどのように生まれたのか」、「周りの人たちにどのように支えられ育ててもらってきたのか」を学びました。わたしたちの命のもととなる受精卵と同じ大きさの穴が開いた画用紙を見て、受精卵の大きさや、胎児の1ヶ月ごとの大きさを表した人形を見て、胎児の成長のスピードを知り、驚く児童の様子がが見られました。また、新生児抱っこ体験として、新生児と同じ程度の大きさ、重さの人形を一人ずつ抱っこしました。保健センターの方や助産師の方、養護教諭、またボランティアとしてきていただいた保護者の方に、抱っこの仕方を教えてもらいました。どのように抱っこをしたらよいか友達に聞いている児童や「首を支えるのが大変」「抱っこしたら想像より重く感じた」と発言している児童も見られました。自分の命がどのようにして守られてきたのかを知り、今後も自分の命や、命のつながりを大切にしていくための活動になったと思います。

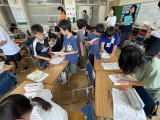

7月9日(水) 努力点授業【2年1組生活科「生きものと 友だち」】

7月9日(水)に2年1組で学校教育努力点の授業研究を行いました。低学年は、「様々な学び方のよさを知り、学びを進められる子」を目指しています。本時では、「1年生を教室に招待して、昆虫についての大発見を伝えたい」という思いのもと、スライドショーやミニ新聞など、紹介の形を選んで、紹介の準備を進めました。

子どもたちは、一人で考えるだけではなく、友達とアドバイスをし合ったり、先生に相談したりするなど、自ら学び方を選んで、準備を進めることができました。

7月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

information

名古屋市立小幡北小学校

〒463-0008

愛知県名古屋市

守山区小幡北1801

TEL.052-791-2227

FAX.052-795-2603