|

�G�D |

�ǂݎD |

������ |

|

|

|

�@�����ɏZ�ފO���l�̎q�������̋���̂��߁A1968�N�Ɍ��Ă�ꂽ�B���̒n��ł͂�����̃C���^�[�i�V���i���X�N�[���B3�`17�܂ł�ΏۂɑS�ĉp��Ŏ��ƁB���含���d���Z�������A���E�̑�w�ɓ��w�ł���悤�ȍ��x�Ȋw�K���邱�Ƃ��ł���B |

|

|

|

�@

�u�i���̗��j�́A���݁A���Ί펞�㖖�i��1���N�O�j����n�܂�ƍl�����Ă���B���؈�Ղ���o�y��������`�듪�킪�A���̎��������킵�Ă���B���É�

���܂ޔ��������ł͊m���ɋ��Ί펞��ƍl�������Ղ��m�F����Ă��Ȃ��B�܂�A�u�i���͂��̒n��ň�ԌÂ�����h�����n�ł���B |

|

|

|

�@

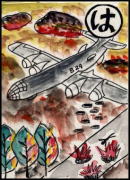

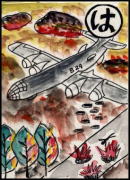

���a20�N�i1945)3��24���̐[�邩��25���̖����ɂ����āA�A�����J�R�ɂ���P���������BB29�����@����21�̔��e�����Ƃ���A��Q��12

�����S�E�d��1���E�Ɖ��̑S�Ĉ�ˁE�S����܌˂ɋy�B�ꏊ�͕x�m�˂��牺���тɂ����Ă̍�ł���B���̔ߎS�Ȏ�����Y��Ȃ����߂ɁA���̍���u����

���v�ƌĂ�ł���B |

|

|

|

�@�����_�Ђ͏H���ɂȂ�Ǝ�����ƒn��̎q�ǂ�����S�ƂȂ��Ă����������s����B�����_�Ђ̎���ɂ͗���R����A����������������Z��ł���B���R�L���Ȑ_�ЁB |

|

|

|

�@

�n�b�`���E�g���{���́A���E�ɂS��P���킪�m���A���{�ɂ͍Ŗk�i�킪�������Ă��܂��B�@����17�`19�����ƈ�ʂ̃g���{�Ɣ�ׂ�Ƌɒ[�ɏ�������~��

�i���a20�����j�ɂ����܂�T�C�Y�ł��B�@�w���ɂ��u���������܂ꂽ���́v�Ƃ����Ӗ���Nannaphiya�Ɓu���l���́v�Ƃ���pygmaea���d�˂�

�t��������B�@

�n�b�`���E�g���{�͓���Ȏ����Ŕ������邽�߁A�Y�n�������Ă���B�@���݁A�u�i���ł������n�͂����ꕔ�Ŏ���Ă��������B |

|

|

|

�@

�z�K�_�Ђ̔q�a�̉E���ɓ���铃�i�ɂ��イ�ɂ�Ƃ��j������B����͐̂���`���i����Łj��\����̖�Ɍ��҂�������Ί肢���������Ƃ����M�ł���B

�@���ł������̓�\���ɁA���̓��ɒ�����A�����������Ă��F�������A��\���l���z�K�_�ЂłƂ�s���Ă���B |

|

|

|

�@

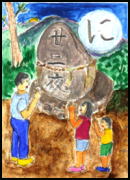

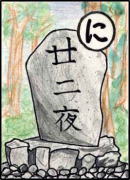

�́A��E���u�i���͋���7��22���i��\���l�j�A���u�i����23��(��\�O��l)�A�g���͋���8���̏\�ܖ�ɃI�^�`�}�`�Ƃ�����|�������܂����B�Ƒ���

�e�ʂ����_�l�ɏW�܂��āA���������Ă��痧�����܂܂Ō�������̂�҂̂��K���ł����B��̖ړI�́A�a�C�̒������̎����ƉƓ����S�����������ł��B |

|

|

|

�@�����R�͋g���ň�ԍ����R�ł���A�V�C�̗ǂ����ɂ͔��R��ɐ��R��������Ƃ�������ȂǁA���ɒ��]���f���炵���B�̂͏t�ƏH�̔ފ݂̒����ɂ́A�N���������q�����F�Ŕ����R�֓o���āA�ɂ���т�H�ׁA���̂��T���������肵�ėV���̂��Ƃ����B |

|

|

|

�@�����ɂȂ��Ă���J�����i�݁A��������̏Z����^�V���b�s���O�Z���^�[�Ȃǂ̏��Ǝ{�݂����݂���A�傫���ω�������u�i���E�g���n��́A�s���L���̎��R�̕�ɂł������B���̎��R����낤�Ƃ��������ƂƂ��ɁA���ꂩ��V�����Z�ސl������D�����}���悤�Ƃ��Ă���B |

|

|

|

�@���J�R�́A���É��s�̓��k�Ɉʒu���A�W��198�D3m�ň�ԍ����R�ł���B���{�J���V�J������邱�Ƃ��j���[�X�ɂȂ�ȂǁA���R�����L���ł���B���j�I�ɂ����Ί펞��̏I��荠�܂ł����̂ڂ�A���X�̐_�b���c�����_��I�ȎR�ł���B |

|

|

|

�@

����6��30���A���J�R�̔����ː_�Ћ����ōs�����P���̍s���B���N�V�������a25�p���x�̊ۑ��ɂ��āA���a��2m�̏����^�̗ւ����A�P���̏j����

���ƂɎQ�w�҂͐_����擪��8�̎��^��3��A���̗ւ������蔲����B�I����A���̗ւɗp������������ď����Ȋ��̗ւ����A�e���̌ˌ��̏�Ɋ|���ĉ�

�����ׂ��肤�B |

|

|

|

�@

2005�N3���ɓ��{�ŏ��߂ĂƂȂ�`�x�b�g�������@�����������B�@���l�X�R�̐��E��Y�ɓo�^���ꂽ�����E�`�x�b�g������̃|�^���{�a���ɂ���u�叺���v

���k���Č��B�@�`�x�b�g�̍��m�A�̃{�~�E�`�����o�E���h�����̂��ƂŃ��}�m�ɂȂ����X���i�q�Z�E�����{�Ƀ`�x�b�g������`���邽�߁A�{�~���̈�u����

���������B�@���@���́u���b�сv�i�`�����p�����j�B�u���b�v�̓`�x�b�g��Ŗ��ӕ�F�i�݂낭�ڂ��j�u�сv�͎��@��\���B |

|

|

|

�@

������E�Z��������ቺ�Ɍ����낷��R�̌i���n�ɂ������ޗ��B�V��12�N�A���q���v��̖��̂���A�r�c�����̕����ɂ����ΏĎ��B����39�N�ɍĂѕ�

�ɂ����A�قڑS�Ă��D�Ɖ��������A�Ă����Ƃ���c������100�������@���ꂽ�̂ŁA���������Ƃ��Ė{�����Č��B���ɓ���B���N2��3���́u�ߕ���v��

�́A�����l�̎Q�q�҂œ��키���Ƃł��L�����B |

|

|

|

�u

�i���E�g���n��́A���É��s�̖k�����Ɉʒu���A�N���ɕx�n�`�Ə�����𒆐S�Ƃ��鐅�n�����ƂɖL���Ȏ��R�������ł����B�s���ł͌��邱�Ƃ̂ł���

�����������邱�Ƃ��ł��鏊�ł���B���݁A�V�������Â��肪�i��ł��邪�A�܂��܂����R�̂Ȃ��������i�������c��A�r���Q�����Ȃ��A��͐��L���B

�@�܂��A�����ŕ�炷�l�X�����R�̂ł����������B |

15 15 |

|

|

�@

�́A���ւ̎Q�w���i���X���j�Ƃ��āA�ɂ��킢�����������́A���a59�N����n�܂����B���É��s�g������y�n��搮�����Ƃɂ��A���L�����֗�

�ȃ��C���X�g���[�g�Ƃ��Đ��܂�ς��܂����B���ł́A�K�C�h�E�F�C�o�X���ʂ�A���É��̓s�S�܂�30���قǂōs����悤�ɂȂ�A���̔��W�ɂȂ��Ă͂Ȃ�

�Ȃ����H�ł��B |

|

|

|

�@

���J�R�̎R���ɂ�������ː_�Ђ́A�������̎��_�ł���V�Ζ����i���߂̂ق�����݂̂��Ɓj�Ȃǂ���Ր_�Ƃ��A�u�a�����̐_�Ƃ��Ēm����B923�N�ɂ͉�

�쎮�ɋL����Ă���ߗׂł��܂�ȌÎЂł���B�܂��A�ߐ��ɂ́A���É���̋S��̎��_�Ƃ��ē���ˎ��萒�h���ꂽ�B |

|

|

|

�@

����������f���邽�߂̋����Ȃ���������́A�l�╨�Ȃǂ�n���D�ɂ̂��ēn�����B�@���̂��߁A�����̓n���ꂪ�������B�@�␣�E�����E����E�嗯�E�_�́E��

�c�E�����E���Ô��E���͌ˁE����Ȃǂ�����A���n���́A���a�S�O�N���܂Ŏ������Ă�����������A���̉����̓��ɂ́A�����̐l�����p���Ă����Ƃ����B |

|

|

|

�@

��搮�����s����O�܂ł́A���X���ɖʂ��Č����Ă������A���́A�V�������X�����ł������߁A���X���͌�ʗʂ��قƂ�ǂȂ��Â��ȏꏊ�Ɍ����Ă�

��B�@���͑����@�B�@��R���i�����ɂ����i���̖����B�@�v�����͓��������@�̎��ł��邪�A���˂̉_�����̖����B�@�{���͏\��ʊω��B�@�]�˂��疾����

�����Ď��q����������Ă��āA�����̏��߂ɂ͂��悻�Q�O�l�̐��k�������B |

|

|

|

�@�u�i���Õ��Q�̂ЂƂł��鏟��ˌÕ��i�O����~���j�̌�~���̕����ɏ���_�Ђ�����B�n���͌Â��A��k�����ゾ�Ɠ`�����Ă���B |

|

|

|

�@�J���Z�~�͐��A�C�݂̋߂��̐X�ȂǂɏZ�݁A���ɔ�э���ŋ���G�r���Ƃ��ĐH�ׂĂ��钹�B�����Ɋw����̒r�ŐH���Ȃǂ����Ă���B |

|

|

|

�@

���a�O�\�Z�N�̔N���ɔ�����ꍆ���ŁA�������ꂽ�B�@���̂悤�Ȋ��S�Ȍ`�Ŕ������ꂽ�̂͒������A�V���ł��Ƃ肠����ꂽ�B�@���̌Õ��́A�Z���I�㔼����

�̂��̂ŁA���̒n���x�z���Ă��������̕�̂悤���B�@�o�y�i�́A�{�b��̒Z�����E�ځE���r�E�������E�S�����E���틾�E�y�t���E�����ЁE�߂̂���

���ʂ̖���_�ł���B |

|

|

|

�@

������̕ʖ��B�[���R�i���b�ߎs�j����ɐ��p�i���É��s�`��j�܂�96�q�ɓn���ė���Ă���ꋉ�͐�B���̐�͊����ł́u�y���v�ƌĂ�A���m

���t����s�ӂ�ł́u�ʖ��v�Ƃ��Ă�Ă���B�̂́u��������v�ƌĂ�A�����Δ×����A��ς��������Ƃ��`�����Ă���B |

|

|

|

�@��u�i���n��̋M�d�ȌÕ��Q�𖼌É��s����ψ���y�n������ĕۑ�����v�悪�i��ł���B�j�������Õ�������ق��A���w�Ҍ����ɏ��ւȂǂ���ׂ�B���̎j�Վw���ڎw���B |

|

|

|

�@���g���Ƃ́A�Ȃܐg�̂܂ܕ��ɂȂ邱�ƁB�@��R�p�[�L���O�̂�����

�̒n���i���T���j�ɂ͂���Șb���`�����Ă���B�@�̂͂��������T���̒ʌ��a�����A������̔×��ɂ��Q��E�u�a���Ȃ����߂���Łu��������Ȃ�Ƃ�����

�Ƃ�����v�ƌ����āA��̏㗬�@�i���b�ߎs�j�܂ōs�������ċ����A����Ύ���A�O�@��t�̐Α�������ē���A�H��f���A���o�������Ȃ��畧�ɂȂ�

���Ƃ����B |

|

|

|

�@

���H�̖����i����8��15���j���u�\�ܖ�v�Ƃ��Ă����������܂����A�u�����ǂ�ڂ��v�Ƃ������K������܂��B����⌺�ւɂ���\�ܖ�̂��������A�q�ǂ���

�������ݐH�����Ă܂��Ƃ������̂ŁA���������鑤�����߂ɓ��݂₷�����ɒu���̂ł��B���ݐH�������قlj��N���ǂ��ƌ����Ă��܂��B |

|

|

|

�@

������ƗΒn�Ɉ͂܂�A���R�L���ȋg���n��́A���a48�N�g���n��̋�搮���̃v���W�F�N�g�`�[�����������Ă���30�N�]�B������l�قǂ̏����Ȕ_������

�ꖜ�l�ȏ�̐l�X����炷���ɕϖe�����B5�E6���I���ɑ���ꂽ�Õ��̎��ォ�炱�̓y�n�̐l�X���p���ł����`���╶�����A����ɔ��W���܂��悤�Ɋ�

���B |

|

|

|

�@

���N�c�A���̐����������܂ꂽ�c��ڂɑ�i�}�Y���o�`���o�`���͂˂�B�i�}�Y�̓y�A�ł��邱�Ƃ�������J�[�o�C�g���ĖԂ������Ēǂ�������B�勻����

���ԁB�l�����i�}�Y�͂��ΏĂ��ɂ����B�@��������̂͑�ςŁA�o�n��̐n��������قǂ������B�@�ܔN���ɂȂ�ƁA�W�O�������炢�ɂ��Ȃ�A�܂��ɁA�c��

�ڂ̎�A�Ќ����������B |

|

|

|

�@

���u�i���哴����т̏���Ǝ�R��Ɣ������s���ɂ܂������m���r�𐅌��Ƃ��A������ւƗ����2.1�����̈ꋉ�͐�B�@�̂̓Q���W�{�^�����Ƃт����ق�

���R�L���Ȑ삾�����B�@���݁A���ː��т́A���u�i���E���u�i����g���ɂ��y�n��搮�����Ƃ��s���Ă���A�����傫���ς��A��Y��n�擯�l�Ɂu��

���R�^��Â���v�̉͐���C���s���Ă���B�@�ӂ����уz�^���Ȃǂ��Z�߂��ɂ������B |

|

|

|

�@

�V�����͋g�������u�i�����J�R�i�\��j�܂ł̑S����U�����̎��]�ԁE���s�Ґ�p���H�B�@�Ƃ���ǂ���Ƀx���`������A�i�ς��悭�A�q�����炨�N���܂�

�N�ł��E�H�[�L���O�E�����j���O�E�T�C�N�����O���y���߂�œK�R�[�X�ƂȂ��Ă���B�@���J�R�͓��������R���܂Ŗ�Q�O���̃R�[�X�Ō��r�Ȑl�����B�@����

��͂܂���������Ă��Ȃ����A�͐�~�̂���₩�ȃR�[�X���y���߂�B�@

�������̂R���Ȃ��閲�̂܂����a�����邾�낤�B |

|

|

|

�@�l�����ǂ�ǂ��Ă���u�i���n��B���̒��ł��u�i�������w�Z�͔N�X�������������A����19�N�ɋg�����w�Z���ł��A����24�N�ɂ͉��u�i�����w�Z���V�݂���܂��B�g�����߂��ɂ���g���n���́A����ȏ��w���B�̈��S������Č�����Ă��܂��B |

|

|

|

�@200�N�قǐ̂̂��Ƃł��B�u�i�����̋v�����ɖ����Ƃ������m�����܂����B�v�����̖{���̍H�����n�܂��āA�吨�̐l�v�������单���̓y����^�ڂ�

�Ƃ������A�s�N���Ƃ������܂���B�����������������̓j�R�j�R���Ȃ����l�Ő������グ�^�т܂����B�u���̗͂̏O�̂��߂ɖ𗧂Ă�v�Ƃ̘a����

���������A��h����J�Őꂽ�������̖�����O���āA���̗��ꍞ�ނ̂��C���̊Ԗh���܂����B |

|

|

|

�@���É��s���ł���Ȃ���A���������̎��R���c���u�i�����w��B�@��������Ɛ����ɂ͑����̐����u���܂��B�@����Ȑ���߂�u�i�����q�����̊፷

�����A�͂邩���������ʂ��u�n�b�u���F���]�����v�̂悤�ɁA�s��ȉF���̓�������������������������Ƃ���ł��傤�B�n�b�u���F���]�����c�n���U�O�O�������̋O���������B�@�n�ォ��ł͍���ȓV�̊ϑ����\�B�@ |

|

|

|

�@�_��̂Ȃ��́A�c�̑������I���A��̉Ԃ̏o���鍠�A���o�q�̑�Q����ɌQ�����Ĉ�̐�����Q���܂����̂ŁA���̕��o�q��ǂ��������߂ɁA�ċx�݂̎q���B���A���ۂ�@���Ȃ���u�E���J�̐_����́[�z�[�C�z�C�v�ƌl���������������K������܂����B |

|

|

|

�@��˂͐́A�_�Ƃ̐l�B�����������̈��ސ���c���Ɉ������߁A�������o�������������B�ȗ��A��˂͑����A�e�ƒ�ɒu�����悤�ɂȂ����B���݂ł��g���Ă��鏊������B |

|

|

|

�@��Y��͎�R���u�i���̃J�P�q�r���k���ɗ�����������֍������鉄���W�D�T�����̉͐�B�@���̐�͏�u�i���ƒ��u�i�������ł��B�@�T�M��J���K���Ȃǂ̖쒹���Ƃт�������J���Ȃǂ��܂��܂Ȑ����������ǂ���炵�Ă��܂��B |

|

|

|

�@

��v��r�͌Õ�����ɒz���ꂽ�\��������Â��r�ł��B�@�z�E�W���A�c�o���A���Y�Ƃ������쒹�����邱�Ƃ���A���É��s�쒹�ی��Ɏw�肳��Ă��āA����

���������̎��R���c���Ă���r�ł��B�@���Ă��̈�т̂�����ɔ����L���O����~��������A���É��s�͂��̑�n��т��u���j�̗��v�Ƃ��āA�ۑ��Ǘ�����v

���D�荞��ł��܂��B |

|

|

|

�@���`�m�L�ȃ��`�m�L���̏���B���܂荂���Ȃ炸�t�͑ȉ~�`�B�H����~�ɂ����^���Ԃȉʎ�������B���u�i����O�̃N���K�l���`�͕�n�̒��ɐÂ��ɘȂށB |

|

|

|

�@���c�r�͓쌴��O�����̋߂��ɂ���A�̂��S�����c��ڂ̂��߂ɍ�������p�̂��ߒr�B�H�p�^����������B���ɂ��J���E�R�C�E�u���b�N�o�X�Ȃǂ̐������ɉ����ăk�[�g���A���Z��ł���B�@�܂��A���܂��܂Ȏ����A��������A���R���L���ȂƂ���ł��B |

|

|

|

�@�}���i�V�͕��r�ɂ���A��Ŋ뜜��Ƃ���Ă���A�ƂĂ��M�d�Ȗł��B�}���i�V�̎��͂������ڂ����������A�Ԃ͔����ł��B�ߏ��̐l�B�͂���ȁu�}���i�V�v�̖�厖�Ɍ�����Ă��܂��B |

|

|

|

�@

�����~�̓��B�@���É��i��]���E�����j���ʂ��痴�̍���z���ċg���E�u�i�����ʂɌ��������A�r�b�N������悤�Ȍ��i��ڂ̂�����ɂ��鎞������B�@��

�[�N���́u�ፑ�v�̈�V�[���u�����̒����g���l������Ƃ����͐ፑ�ł������B�c�v�̂悤�ɁB�@�������É��ł���̂ɐፑ�ɗ������̂悤�ȑf���炵���i

�F�������ɍL����B |

|

|

|

�@

���J�R�t���[�c�p�[�N�́A���É��ň�ԍ����R�i���J�R�j�̐�����тɂ���A�L���͖��É��h�[���̖�2�{�B�����ɂ�95�i��260�{�A�ʎ����ɂ�170�i��

1100�{�̐A��������A�ƂĂ��ǂ����肪����B�S������̊ό��q���K��A���ɍ��̎����͉Ԍ��q�œ��키�B���É��L���̊ό��n�ł���B |

|

|

|

�@���É��s���Ɏc��Õ��̂����A��������R����ɂ���B�u�i���n�擌�J�R�̘[�ɍł��Â��i�l���I���j�ɑ���ꂽ�����ˌÕ����n�߁A��v��E����ˁE��ˌÕ����c�����Ă���B�g���n��ɂ́A���T���E����E�������E�[��E�㓇�E�������Õ��Q���c��B |

|

|

|

�@�~��i48�j�́A1676�N�ɗ���K��A�꓁���̔n���ω����Ɛ�̕��Ȃǂ����B�n���ω����́A�S�c�S�c�Ƃ����쐫���ɂ��ӂ�A�ڂ�݂�グ�����{�̌`�������A�����ɂ͉~���L�̔��݂��������Ă���B |

|

|

|

�@

�e�[�u���X�g�[���Ƃ́A�V��̂��Ƃł���B���J�R�ɂ�6�`7���I���̌Õ���40��ȏ゠��B���̒��̈�A���J��O�Õ��́A�J���Ȃǂœy��������Ă���

���A�������Ύ��̏㔼���ł���V����I�o���Ă��܂����B���̎p���e�[�u���Ɍ����邱�Ƃ���A�e�[�u���X�g�[���ƌĂ��悤�ɂȂ����B���̉������Ύ���

��͐{�b���̏��ւ̂ق��A�S������Ȃǂ���ʂɏo�y�����B |

|

|

|

�@

�����_�Ђōs���Ă���~�̕������B�̂́A�̐_�l�ɂ��Q�肷�邽�߂ɁA�H�t�u�Ƃ����O���[�v������ĎQ�w���Ă����B���������ł́A�H�t�u�̒��̑�\�҂���

�Q���āA���D�����������Ă���B���̂��ߔ����_�Ђł́A�H�t�����i�Ό��ދ�y�_�c�Ђ̂������̂��݁j���������A�N�Ɉ�x���Ղ���s���Ă���B |

|

|

|

�@���u�i���A��u�i����т́A�̂��爟�Y���悭�̌@����܂����B�����ŋg�c���Ȃǂ̂悤�ɓ��������ɂ́A�������Y�̍B���������Ă��܂��B |

|

|

|

�@�ˈ�˗��́A�u�i���n��u�˂�������ɗ������ނ킸���ȕ��n�̋���

����A���n��̗N���𐅌��Ƃ������P���̑S�����S���̂����炬�B�N���𐅌��Ƃ��Ă��邽�߁A���̐����͍��ł͋M�d�Ȃ��̂Ő�Ŋ뜜��̃q���{�^����c��

�E�i�M�i�X�i���c���j�E�C�`���E�E�L�S�P�Ȃǂ̐������m�F���ꂱ���̐����̓L�[�X�g�[���i�v�j�ɂȂ��Ă���B�@�������Ă���������X�̕�ł���B |

|

|

|

�@

�g���̒n�������j�ɓo�ꂷ��͎̂�������̐��b�W�u�O���`�L�v�Ɂu�R�c���g�����v�Ƃ���̂����߂ĂƂ����Ă��܂��B�@�n���̗R���́A�j�[�i���������E��

���傤�j�����������A�l�X���u�L�b�R�v�ƌĂтȂ�킵�����Ƃ���g���Ə����悤�ɂȂ����Ƃ��������L�͂ł����A�͂����肵�����Ƃ͂킩���Ă��܂���B�@��

�����A��ɍ炭���ȋj�[�̉ԍ炭�����A�������l�X�́u�g���i�������j�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B |

|

|

|

�@�t����s�Ƌg�������сA�ꋉ�͐�E�������n���g�����B���ł́A���h�ȉi�v�����������Ă��܂����A�삪��������Ƃ����܂�����������Ă��܂����Ƃ����x������A�l�X��Y�܂��܂����B |

|

|

|

�@

�������̂́A���É��K�C�h�E�F�C�o�X�B�@�u�i���n��͐V�����܂��Â���u�u�i���q���[�}���E�T�C�G���X�E�^�E���v�\�z�Ƃ��Đ�������Ă����B�@���̈��

���āA�V������ʃV�X�e������{�ŏ��߂ē��������̂���Ƃ�[�ƃ��C���ł��B�@���̃o�X�̓����́A�o�X�ƓS���̗��_��g�ݍ��킹���V�X�e���ŏa���Ȃ��A

���Ԓʂ�ɉ^�s���\�B�@�l�����̑�ȑ��ɂȂ��Ă���B |

|

|

|

�@���]�Ԃƕ��s�҂����ʂ�Ȃ����B�r���Ƀx���`�����������A�x�e������V�肷�邱�Ƃ��ł���B���̘e�ɂ͐A�����A���Ă���A�i�F�������B�Ԃ��ʂ�Ȃ��Ƃ������ƂŁA���S�ȓ��Ƃ��Ă݂�Ȃɐe���܂�A���p����Ă���B |

|

|

|

�@

�ς�K�͐l�����������Ƃ�����ƌ�����B�@�ςɂ͖�ςƃN�_�L�c�l�Ƃ����āA�N�_�L�c�l�͕a�l�Ɏ������Ƃ�����Ƃ����B�@�́A�u�i���n��ł́A�a�l

���������Ȏd��������ƁA�a�l�̖����Ƃɖ�������u���Ă����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��Ă���N�_�L�c�l���߂����Ɣ��f���ꂽ�B�@�����A�N�_�L�c�l�Ɏ����ꂽ

�a�l���u�킵�́A�������̈�ׂ��v�ƌ������Ƃ����B�@�I�K�~���i�F���t�j�ɋF�����Ă��炤���Ƃ��悭�������炵���B |

|

|

|

�@�ܗ֓��ƕ�⸈���Ȃ�Γ��Q�B�����A�u�i�����x�z���������E����ꑰ�̐Δ�ł���Ɠ`�����Ă���B�V���J�R�����ɂ��������A���݁A�y�n��搮���̂��߈ڂ���ĕۊǒ��ł���B |

|

|

|

�@

���ː�ɂ͂��Ă������a�A���]�a�A�g�c�a��3�{�̍a���������Ă���A�����ɂ̓E�i�M��h�W���E�����܂����B���̐�ƍa�����ŕ����A���l�����_�l�ł���

�����݂Ȃ���A�����̋���1�N�ԕ߂錠����������s���܂����B���藎�Ƃ����l�ȊO�͂����ŋ���߂��Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������̂ŁA����̔���グ�͑S��

���h�c�̊���ɂ��Ă��܂����B |

|

|

|

�@

�u���{��s��n�v�ɂ��ƁA�u�i����́A�P�R�U�P�N��k������ɎR�т⌴�삪���������u�i���𐅖�Ǐt���J�����A���u�i���ɏ��z�����Ƃ���Ă���B�@��

��̏��͐����E�q��Ŋփ����̐킢�ŏ����������������ɑ����Ă����B�@��Ղ̈ʒu�́A�ØV�̌����`���ɂ��A��m�ւ̌��Z�������B |

|

|

|

�@120�l���̍���҂��������Ă���B�߂��ɂ͎R������A���R�����ӂꂽ�ꏊ�ɂ���B���ɂ͎U����������A���⒎����������B |

|

|

|

�@

��S�N�قǐ́A�v�����ɖ����Ƃ������m�������B���鎞�A�{���̍H�����n�܂��āA�吨�̐l�v�B���y���ޖ��^��ł����B���̒��ł��单���̓y��͌ܐl

�|�����ł��r�N�Ƃ����Ȃ��傫���ŁA�l�v�B�͍���ʂĂĂ����B��������������́u�킵���^��ł݂��悤�v�ƌ����A�ɂƂ���ė͂���ꂽ�B����ƁA��

���������B������x�͂���꒼���Ɛ������グ���̌��։^��ōs�����B����������l�v�B�͖������u��͂̎u�i�����m�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B |

|

|

|

�@

�́A�g���͏����삪����Ă��Ă��A�͊ݒi�u�Ƃ����n�`�ł��邽�߁A���s���ɔY�܂���Ă����B�@�͍������Ƃ����l���A���H�v��𗧂ĂāA����9�N

�i1876�j�Ɉ�N�̍Ό��Ƒ��z�̔�p�������ėp�������������܂����B�@���̌��ʁA�g���͍������i�Ă̐��Y�Œm����悤�ɂȂ����B�@���͂��Ă̐_���p

���͎g���邱�Ƃ͂���܂��A������X�̐�����������Ă���B |

|

|

|

�@�u�i���w��͑��̒n����ߏ��t���������[���A���ׂ̂��Ƃ������C�����ď��������Ă��܂��B�@���Ƃ��A�������b�����Ă��܂����Ƃ�����܂��B�@���낢��ȖʂŒ��ǂ��Ȋw��ł��B |

|

|

|

�@

�u�i���q���[�}���T�C�G���X�p�[�N���Ƃ͖L���Ȏ��R�������܂��Â���ƁA�l�Ɗ��ɗD�����u�q���[�}���T�C�G���X�v�̑n���Ƃ������O�̂��ƂɎY�Ƃ̍�

�t�����l�Ɛ�[�Ȋw�Z�p�U���̂��߂̐V�����������_�̌��݂�ڎw���A���ݎu�i���n��ɂ����āA���I�������E���H�n��w�Ȃǂ̒��j�����{�݂��͂��ߖ��Ԋ��

�̌������̗U�v�A�����J���n��Ƃ̏W�ϋy�ь����J���{�݂̐�����i�߂Ă���B |

|

|

|

�@�ˈ�˗��͌������͊ݒi�u���[�C��28m�ʼn��u�i���̟��p���Ƃ��ė��p��A������֕�������鏬�͐�ŁA��Ŋ뜜��̃q���{�^�����������Ă���B���ł���������ѐ��|���s���Ă���B���É��s�Ōu�����邱�Ƃ��ł���M�d�ȏꏊ�ł���B |

|

|

|

|

|

|

|

�@

��R���Z�́A�w��ɂ���B��̍��Z�ŁA���R�Ɉ͂܂�A�������������Ŋw�K���Ă���B�܂��A�w�K�Ȗڂ������̂����͂ł���B�Z�P�u���A���������v�̎�

�H�Ɍ����A�u��������������R���Z�v��ڎw���A�u�킩����Ɓv��O��B�܂��A���k�w���A�i�H�w�����[�������A���k�̐i�H��]���������邱�Ƃɗ͂����Ă�

��B |

|

|

|

�@���������Ƃ͓��ނ̈Ӗ��������āA��͉Ƃ����Ă����j���ɂ����𓊂��ďj�����߂ɂ��܂��B������͖�N�̐l�̖���̂��߂��ƌ����Ă��܂��B |

|

|

|

�@�������㍠�A�u�i���ł́A�͂��a�ł�������̐l���S���Ȃ����B���̎��ɂ��̒n�����J���ċF�����B��R���Z�̋߂��̏Z��n�ɂ���B |

|

|

|

�@

�琬�т傤����́A���q�E���v��̐킢�ŗ��ɐw���\�����L�b�G�g���A��������g��������ʉ߂������ɗ��Ƃ��Ă��������̂��ƌ����Ă���B�琬�т傤

����́A�����g�̑�Ђ傤����1�A���Ђ傤����16���琬���Ă���B�����̋g�����̖��́A�E�����Ђ傤�����n�̓��i�I�}���g�E�j�̕W��Ƃ��J�

�ɕ�[�����B�Õ����u���̓H�i�ނ���̂������j�v�ɂ���B |

|

|

|

�@

�u�i���X�|�[�c�����h�́A���É��s�̃X�|�[�c�{�݁B�ΖL���ȋu�˒n��ɑ̈�فE�g���[�j���O���E�싅��E�e�j�X�R�[�g�Ȃǂ������Ă���B��Q�҂⍂��҂�

���߂̐ݔ��������Ă���B�L�b�Y�E�W���j�A�̃X�|�[�c������G�A���r�N�X�A���Ɍ��A���K�A�t���_���X�̋������J�Â���Ă���B |

|

|

|

�@�z�K�_�Ђ͒��u�i�����̎��_�ŁA�Ր_�͕��䖼�����i�����݂Ȃ����݂̂��Ɓj�B���݂�8��22���ɒR�������ɂƂ����A�~�x�肪�s���Ă���B |

|

|

|

�@

���̒���1���N���O�i���Ί펞�㖖�j����l�X���Z�݂��A�Ƃ��ɖL���Ȏ��R�Ɏ���A�Ƃ��Ɍ��������R�Ɛ킢�Ȃ���A�c�X�ƓƓ��Ȑ���������z���グ�Ă�

���B�i�܂�Ńi�C����i������j�ƃG�W�v�g�i���̒��j�̂悤�ɁB�j�V�_�~���h���[���B��͂肱�̒n�ɂ͉����������Ă���B���̒n�ɏZ�݁A�܂������l�X�̖�

�́A�����Ɗ������낤�B |

|

|

|

|

|

|

|

|

15

15