-学校の概要-

自主 創造 友愛

自主 創造 友愛

沿革史

| 昭和23年 | 桜ヶ丘中学校と東中学校の統合により名古屋市立あずま中学校が創立 |

| 昭和27年 | 桜ヶ丘中学校を分離 |

| 昭和28年 | 現在地に木造校舎を新築し、愛商より移転 |

| 昭和36年 | 現在の校歌制定 |

| 昭和54年 | 市教委から「ゆとりの時間」研究委託 |

| 昭和59年 | 「洗心庭園」造園、新体育館完成、市教委から「体力づくり」研究委託 |

| 昭和61年 | 陶壁画「江戸時代のわたしたちの町」完成 |

| 昭和62年 | 市教委から「新教育機器」研究委託 |

| 平成元年 | 屋上整備 |

| 平成4年 | 文部省「社会の変化に対応した学校運営等に関する研究調査」協力校 |

| 平成5年 | 名古屋市学校図書館奨励賞総合優秀賞受賞 |

| 平成9年 | スクールランチ開始 |

| 平成10年 | 「新世紀学校づくり推進事業」展示スペース工事(創立50周年) |

| 平成13年 | プール改修工事 |

| 平成17年 | 「あずまの小道」完成 |

| 平成20年 | 市教委より「学力向上パイロット事業」委託 |

| 平成21年 | 「体力づくり優秀校」受賞(県教委より) 市教委「夢チャレンジ支援事業」 |

| 平成22年 | 「愛知県学校体育優良校」 |

| 平成23年 | 「ふれあいの庭 -陶板:東方から-」修復完了 プールテント取替 防犯カメラ設置(正門および通用門) |

| 平成24年 | 「ふれあいの庭」ベンチ取替 |

| 平成28年 | 「アルスの風(生徒会オリジナルソング)制作」 市教委「夢チャレンジ推進事業」による |

| 平成30年 | 校歌レリーフ製作(市教委「夢と命の絆推進事業」・創立70周年) |

学校の歴史 (昭和62・63年度 「続東区探訪」「続々東区探訪」より抜粋・・・生徒活動)

開校当時(昭和28年) 校舎全景(昭和35年)

校舎全景(昭和53年)

| 現在のあずま中学校の所在地は、かって建中寺の墓所の一部で、その建中寺時代の面影を残す石垣 (あずま中学校の西側、北側)や樹齢百数十年の松があります。 建中寺は、慶安4年(1651年)に、尾張藩二代目藩主、徳川光友が父の義直を弔い、また尾張藩士の心のよりどころとするために建立した。総門と山門は、創建当時からのもので、天明7年(1787年)に再建された本堂は市内最大の木造建築です。 あずま中学校の敷地内に葬られていた人は、次の通りです。 ① 賢明院殿 14・17代慶勝の5男 時千代(文久2.12.3生 同3.5.24没) ② 理性院殿 16代 義宜の3男 常千代(文久2.3.22生 同3.5.21没) ③ 靈珠院殿 慶勝の3男 寛之助(安政元.8.15生 同3.1.4没) ④ 息心院殿 慶勝の長女 栄姫(嘉永5.7.22生 同6.5.26没 ⑤ 霊沼院殿 慶勝の10男 盛千代(慶応4.1.12生 明治2.3.晦日没) ⑥ 秋英院殿 慶勝の6男 安千代(元治元.11.10生 明治2.8.5没) ⑦ 宣揚院殿 7代宗春の実母 梅津 三浦氏) ⑧ 真厳院殿 5代 五郎太(正徳元.1.9生 同3.10.18没) ⑨ 昇善院殿 6代 継友(曜公) ⑩ 天祐院殿 明公(9代宗睦)の2男 中将 治興卿(寶暦6.11.25生 安永5.7.8没) ⑪ 紹隆院殿 明公(9代宗睦)の御嫡 中将 治休卿(寶暦3.10.7生 安永2.6.14没) ⑫ 泉光院殿 6代継友実母 和泉ノ方 ⑬ 泰心院殿 3代綱誠 誠公 ⑭ 轉陵院殿 9代宗睦室 ⑮ 章善院殿 7代宗春 ⑯ 円覚院殿 4代吉通 |

学校の歴史 (昭和62・63年度 「続東区探訪」「続々東区探訪」より抜粋・・・生徒活動)

| 城番町 | 城代の同心や御深井丸の番人の住宅地であったから城番町の名が生まれた。 |

| 水筒先町 | 昔は、水塘先とも水筒先とも言われていた。建中寺の校内の堀から常にふき流れる清水をわたす桶があったことからこの町名が起こったという。 この地域が町屋となったのは、元禄7年(1694年)と言われている。 |

| 車道町 | 徳川家御下救造営の時に東山付近から切り出した石材を車を引いて運んだ通りから車道と呼ばれたという説と、建中寺で葬儀が行われた際に供養の意味をかねて供物を車に積んで建中寺の裏門から運び出した道筋だから車道と呼ばれたという説がある。 享保12年(1727年)ごろ開発され、町筋が整ったと言われる。明治11年に朝日町と糸屋町を合わせて車道町とされた。 |

| 手代町 | このあたりは、昔手代屋敷が多かったので、この地名がついた。明治4年、通玄山筋を中心とし、往還町の西郷北側までを占める地域となった。 |

| 黒門町 | 寛永年間(1624~43年)に義直は上人のために、その引退地として布池付近に3000坪の地を贈った。承応元年(1652年)老衰して、布池山自然院を建てて住むようになった。 自然院は現在の地に移転し宝池山と改めたが、その本尊は上人が黒谷から持ち帰った阿弥陀如来立像であったので、だれということなくその門前を黒門門前と呼ぶようになった。 これが短くなって黒門町となったと言われている。 |

| 筒井町 | 西は建中寺境内及び門前から、東は情妙寺境内及び門前に至る間を言う。元禄7年(1694年)に町屋となった。現在の地名がついたのは、明治4年(1871年)のことである。 |

| 裏筒井町 | (現在筒井二)もとは建中寺町と言っていたが、明治4年(1871年)筒井町裏と改め、同9年に裏筒井町となった。 |

| 往還町 | (現在筒井二)昔は通玄山筋といわれた南側の一筋だけであったが、明治11年(1878年)に、十軒小路・三軒小路を合わせて現在の町名になった。 |

| 豊前町 | (現在豊前)明治の初めは愛知郡千種村豊前といわれた地域。大正10年(1921年)名古屋市東区に編入され、昭和12(1937年)千種区ができたとき、千種町は東区から分離されたが、中央本線の西側は、そのまま東区に残った。 |

| 百人町 | 藩政時代、百人組同心の屋敷が並んでいたところで、北百人町と南百人町からなっている。明治9年(1876年)に町屋ができ現町名に確定。同11年出雲小路を併合した。 |

| 代官町 | 昔、この地が開発されたころ、大代官太田九左衛門という人が家を造ったことから代官町といったと言われている。竪横の区別は昔からあったが、御下屋敷北筋とも、御人参畑で、明治9年(1876年)、今の町名になった。 |

| 葵町 | 尾張藩主の御下屋敷があった地域で、明治11年(1878年)、今の町名に改められた。徳川氏の紋所である「三葉葵」にちなんで町名としたものである。 |

| 赤萩町 | (現在葵三)萩は、昔から秋の七草の一つとして人々に親しまれてきた花であり、この辺り一帯に赤紫の美しい萩が咲いていた土地から、この名が付けられたといわれている。 |

| 石神本町 | (現在葵二)愛知郡千種村北裏が、大正10年(1921年)名古屋市に編入され、昭和10年(1935年)石神様(物部神社)の名をとって石神本町とした。 |

| 小川町 | (現在東桜二)もと法華寺町といい、十数戸の法華宗の寺院と、八箇寺の門前地子から町筋ができてきた。明治5年(1852年)に、現在の町名に改めた。 |

| 西裏町 | (現在葵三)千種区の今池を中心に、東浦とか西浦という村が古い地図にのっているが高牟神社の西にあったという地名が、いつのまにか西裏と書かれるようになった。 |

教育目標

日本国民として必要な基礎的知識を習得させ、あわせて地域社会を愛し、

国際社会にはばたく人間性豊かな青少年の育成を目指す。

【校訓】 自主・創造・友愛

| 自主 きまりある生活の習慣をつくり、正しい言語活動を心掛け、日常生活の基本的行動様式を確立する 創造 基礎・基本になる学習をもとに、新しい感動や体験を通して、自己開発を進める 友愛 生徒相互の好ましい人間関係を求め、学校生活を充実させる |

令和6年度の教育目標は、、、

みんなが笑顔ですごせる 日本一の学校をめざして

学校努力点

笑顔あふれる授業

-生き生きと主体的に学ぶ生徒の育成-

一人一人の生徒が主体的に取り組むことができ、「授業が分かる」「新しいことを知る」「協働する」

ことによって、生徒が「楽しい、おもしろい」と感じる授業づくりを目指す。

また、ICTの活用や個別最適な学び、協働的な学びの提供により、一人一人の生徒が生き生きと

授業・学習に取り組むことができる授業づくりを目指す。

校章

本校の校章は、「Azuma Lower Secondary School」の頭文字をとって作られたものです。

英字の校章には、国際化社会でたくましく生きてほしいとの願いが込められています

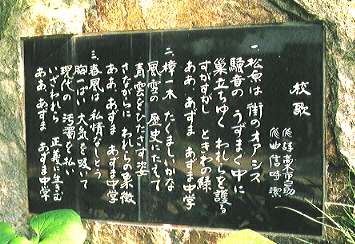

校歌

校 歌 1 松原は 街のオアシス 騒音の うずまく中に |

校歌を聴く!

<作詞者> 高木 市之助(1888~1974)

国文学者、文学博士、名古屋市出身。明敏な頭脳と豊かな語学力の持ち主で、国文学研究の目標を文献考証や訓語注釈を超克した文学論の体型の確立においた。

名大を初め、多くの大学の教授を務めるかたわら、日本学術会員、上代文学会会長などを歴任した。

また、宮中御歌所の歌会始に召人として招かれるなど、その学殖は高く評価されている。

晩年、自ら「文学の鬼」という言葉を好んで口にした。

<作曲者> 信時 潔(1887~1965)

作曲家、大阪府出身、ドイツに留学、ゲオルク・シューマンにつき、作曲を研究。

帰国後、東京音楽学校、東京芸大の教授を務めるかたわら、日本芸術院会員となる。

作風は、ドイツ古典に学び、着実・素朴。作品には、公声曲<海道東征>、歌曲<海行かば><沙羅>、

ピアノ曲<木の葉集><日本からく俚謡集>などがある。文化功労者でもある。